作り手の想いを綴るCREATOR’S INTERVIEW。

第3回目は、日本一の花のまち・田原市で行う

「花咲く暮らしラボ」についてご紹介いたします。

どこまでも広がる、黄色い菜の花。ここにアートと地元の産業、

そして人が出会い、つながり、あらたな「幸せな風景」が立ち上がりました。

どのようなきっかけから生まれ、ここからどのようなストーリーが広がるのか。

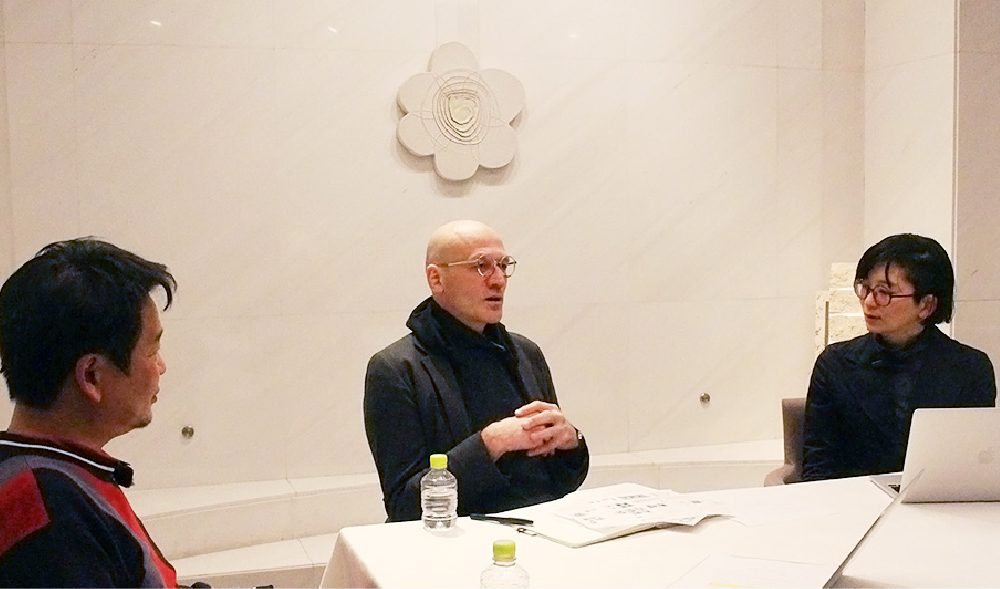

本プログラムのプロデューサー・守屋慎一郎(スパイラル)、

参加アーティストのAlex Sonderegger(SO+BA)、

松野由夏(メゾン1級建築士事務所)の各氏を迎え、お話を伺いました。

ー「花咲く暮らしラボ」を行うきっかけになったエピソードを教えてください。

守屋さん:愛知県田原市は、花の出荷高で圧倒的シェアを誇る「日本一の花の町」なんです。それを「世界に誇れる花の町」にしていくために、花の産地という魅力を国内外に発信したいと。それに対して、アートとのコラボレーションが面白いのでは?というアイデアが住民提案であがり、スパイラルにご相談をいただきました。

持続的なプロジェクトを目指して

守屋さん:もともと田原市には「菜の花まつり」というイベントがあって、その菜の花畑の中にアートを入れたいというところからスタートしました。普通に考えると、花畑の中に作品を置いて、「花とアートのコラボレーション」としてまとめると思いますけど、それだと物足りないな、と。それよりも持続する活動を目指した方がいいんじゃないかというのが、私の意見でした。

というのも、田原市は、2027年に開催される国際園芸博覧会への出展を目指していて、この取り組みを園芸博までつなげていきたいと仰っていたんです。それであれば、単発のアートフェスティバルではなくて、花、食、そしてアートというものの魅力を掛け合わせて、園芸博まで継続的に企画を行いたいと考えました。

花とアートと食を組み合わせながら、世界に田原市を発信していくためのコンテンツ。しかも、アーティストだけではなくて、お花の生産者さんや食に関する事業者さんなど、地元の人たちとアーティストがコラボレーションしながらつくり上げていくスタイルを目指したいな、と。それで「アートフェスティバル」ではなく、「ラボ」という呼び方にしました。

花咲く暮らしラボが生み出す「しあわせな風景」

守屋さん:「花咲く暮らし」というフレーズは、国際園芸博覧会のテーマ「幸せを創る明日の風景」に関連しています。僕は園芸博の催事・広報のディレクターを務めているんですが、その業務を通じて「風景」という言葉をすごく考えるようになったんです。

「風景」というのは、見た目としての単純な「すがたかたち」を指しているわけじゃない。私の好きな歴史学者でフェルナン・ブローデルという人がいるんですが、彼が、歴史は「単なる事件史」じゃないって言うんですね。

僕らの勉強する歴史って、出来事を追うじゃないですか。例えば、織田信長が本能寺で殺されたとか。でもそれは、最終的な結末の小さな部分であって、その背景にある、土地が持っている環境やなりわいを見なきゃだめなんだと言っているんです。

その言葉が僕はすごく好きで。「風景」っていうのは、もともとの土地が持っている地形や水脈、植生などベースになる環境があって、そこでの暮らしを成り立たせるためのなりわいがあり、さらにその上に、ひとり一人の人生みたいなものが折り重なってできている。そういうことを考えるようになったんです。

それで、田原市の素晴らしい花の環境、そこに成り立っているなりわい、そしてひとり一人のアーティストや事業者さんの振る舞い、それらが折り重なった姿を何と呼ぼうかなと考えた時に、「花咲く暮らし」という言い方にしようと思いついたんですね。

今回の「ラボ」という言葉に込めた、一番重要なポイントは、アーティストだけじゃなくて、地元の事業者さんも一人の「表現者」としてこのプロジェクトに参加するということ。例えばウェブサイトでは、参加者が「ラボメンバー」として紹介されているんですが、アーティストも地元の菊農家さんもみんな同じ列に並んでいます。

それは、このプロジェクトのすごく大事な部分で、ラボを形成するメンバーとして、ひとり一人が自律的にこのプロジェクトに参加して、自分たちが美しいと思える風景をつくっていく。それこそが取り組みたかったことなんです。

昔の田原を紡ぐオーラルヒストリー

守屋さん:今回、Alexさんには、田原市で暮らしてきた人たちにインタビューをしてもらい、その音声を花畑の中で聞いてもらう《昔の田原の物語 // ORAL HISTORY》というプロジェクト型の作品(公式ホームページでも公開中)を展開してもらいました。

Alexさん:普段グラフィックデザイナーとして、ブランディングやコミュニケーションに携わっているんですが、これらは全部ストーリーテリング(=物語を伝えること)なんです。

先ほど守屋さんが話していた、有名なアーティストを呼んで、作品を置く。ただそれだけだと、作品は菜の花畑や田原市とはあまり関連がなく、ただお客さんが見に来るだけになってしまう。

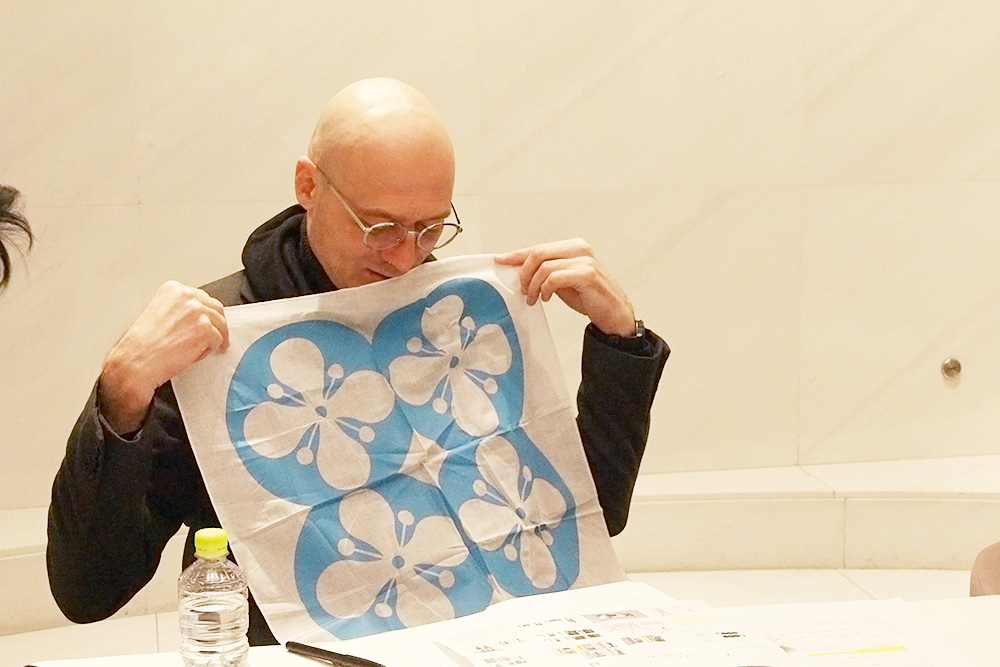

今回、プロジェクトのロゴを作ることになったんですが、デザインには背景が重要なので、長く田原に住んでいる方にいろんな話が聞けたら面白いなと考えていました。

守屋さん:そうだね。Alexさんは、ロゴやビジュアルデザインを考えるときに、その地域のリサーチをすごく大切にしてくれて。そのリサーチ過程でディスカッションしている時に、これを「オーラルヒストリー(口述の歴史)」として、ちゃんと発信したら面白いんじゃないかっていう話になりました。

最初、僕は地元のコミュニティーFMのアナウンサーさんに聞き手を依頼しようと思ってたんですが、ある日突然、松野さんが「Alexさんがインタビュアーをやればいいんじゃない」って提案してくれたんですよね。

松野さん:Alexさんは、自分が当たり前だと思っていることに対して、いつも疑問を投げかけてくれるんです。「なんでお風呂場のタイルを外壁に使うの?」とか。だから、もしかしたら面白い引き出しが開くかもしれないと思って。

守屋さん:松野さんのアイデアを聞いて、0.1秒で気に入りました(笑)。インタビューに慣れていらっしゃらないご高齢の方に聞く時に、Alexさんってすごく語り口が柔らかいし、相手も(日本語が第一言語ではない)Alexさんにわかるように丁寧に喋ってくれるというのもすごく重要だな、と。彼がインタビューすることで、(話者の)一人語りではなく、ふたりの対話になると感じたんですよね。

実際に体験した人の話を聞くということ

守屋さん:地域のリサーチをして、田原にとって「豊川用水」が、ものすごく大きな転機になったんだと知りました。以前は本当にカラカラに乾いた土地だったんだけど、用水が敷かれたことで、ビニールハウスを使った施設園芸が盛んになり、今の豊かな田原になる。用水の完成によって、生活が一変する。

そういうエポックメイキングな出来事って、本にも書かれているんだけど、やっぱり実際に変化を体験してきた人の話を聞くと、伝わり方が違うんです。

Alexさん:若い世代だと、用水が敷かれる前のことを知らない人もいるかもしれない。昔はどうだった?とか、なかなか話さないですよね。ただ、昔の話をきちんと知ることで、未来には何ができるか?って、若い人もヒントがもらえるんじゃないかな。

「古人の跡を求めず、古人の求めたる所を求めよ」

守屋さん:そういえば、このプロジェクトで松尾芭蕉が田原を旅していたことを知ったけど、確かAlexさんはお気に入りの芭蕉の言葉があるんだよね?

Alexさん:「古人の跡を求めず、古人の求めたる所を求めよ(Do not seek to follow in the footstep of the men of old , seek what they thought)」という芭蕉が弟子に送った言葉ですね。

昔の人が行った結果を見るのではなくて、昔の人が本質的に挑戦しようとしたことを見極めて自分たちは行動しなさいという意味です。

学生時代に出会った言葉なんですが、デザインにとってもアートにとっても大事な考え方だなとずっと思っていました。

今回のプロジェクトでも、芭蕉の言葉のように、田原の昔の話を聞いた誰かから、これからの未来につながるステップが生まれたらいいなと思っています。

花咲くテーブルで、居合わせた人とつながる

守屋さん:今度は松野さんに話をうかがいます。松野さんには《花咲くテーブル》というプロジェクトを担当してもらいました。アイデアのきっかけなどを教えてもらえますか?

松野さん:最初の打ち合わせで、テーブルを設置する現場は風がとても強いという話があって。 風除けは欲しいけど、壁を取り付けると周りに咲いている花が見えなくなっちゃう。どうしたらいいかな、と。

じゃあ少しでも風をよけられるように、穴を掘って、そこにテーブルを設置しよう。そこにみんなで食事ができる場所が作れればいいんじゃないかって、提案しました。

先程守屋さんから「ラボ」として、みんなで場所を作っていこうという話がありましたが、お弁当ってだいたいみんな家族で来て、自分たちでシートを広げて、家族だけで食べますよね?でもそうじゃなくて、その日たまたま居合わせた人とみんなでお弁当を囲んで、「今日はお花が満開でいいね」とか、「天気がいいね」とか、一言でも会話が生まれるような食事のスペースができたらいいなと。

円形で作れば、自然と目があったり、他の人のお弁当が見えて「あんなお弁当を持ってきてるんだ!」なんて話のきっかけが生まれるかもしれないと考えて、丸いテーブルをデザインしました。

目線を変えた後に見える景色

守屋さん:「目線を変えてみる」というのもすごく重要な提案でしたよね。 「掘りごたつ式」って我々は呼んでますけど、穴を掘ってテーブルを設置することで、普段と違う視線で菜の花を眺められるっていう。

松野さん:そうですね。私はいつも新しい場所に行くと、しゃがんだり、立ってみたり、見上げてみたり、意識的に見方を色々変えるようにしているんです。

菜の花もおそらく通常であれば、立っているので上から見る。だけど、花の高さにあわせて低い位置から見てみると、花と空しか見えない。そういう体験をしてほしいと思って、花の目線になるように、人を下げようと思ったんです。田原市さんから「菜の花が見える面積を減らしたくない」というご要望もあったので、花よりも人を下げれば、遠くから見た時に花一面の景色が保てるなと。

あとは、下げたことによって、ワークショップをする時に、講師とお客さんの目線が揃ったのも、すごく良かったなと思っています。お客さん同士も話しやすくなりましたし。あの人速いなとか、上手だなっていうのが見えたりだとか。円だとみんなで作っている絵ができて、すごく良かったなって。

守屋さん:そうだよね、普段は講師が立っていて、参加者は座っているので、どうしても見下ろす構図になっちゃうんだけど、今回は講師と参加者が同じ目線だったことで、コミュニケーションが柔らかくなった。それはすごい副産物っていうか。良かったよね、あの風景は。

ープロジェクトを実施してみて、現地のみなさんの反応はいかがでしたか?

守屋さん:田原市さんは、僕が掲げていた「しあわせな風景を作りたい」ということが、実際にやってみてやっとわかったと言ってくれて。 やっぱり、お花が持っている多幸感ってすごいなと思いましたね。

「お花畑」っていう環境がまず幸せだし、そこでみんなが生き生きと自分たちがやりたいことをやっている姿っていうのは、ものすごく幸せに見えるんですよ。それは田原市の(担当の)方たちもお客さんも、僕らもみんな共有できたことなんじゃないかな。

Alexさん:僕はいろいろなまちづくりのプロジェクトに参加していますが、どこでも最初の提案段階では「こんなことをやるんだ!」と地元の方にびっくりされる。予想していなかったアイデアが出てくるからなのかな。それでも、できあがった時にみなさん「良いプロジェクトだった」と言ってくれるんですよ。今回も同じように喜んでくれました。

松野さん:田原市の観光ビューローの方も、今まで長くやってきて、思いつく限りのことは全部やりつくした、もうアイデアが浮かばないと最初におっしゃっていたんですが、できあがった時に、「まだまだやれることがあるって気がつきました」って言ってくださって。それはすごく印象的でしたね。

アートとなりわいを掛け合わせたプロジェクトに取り組んでいく

守屋さん:最後に今後の展望についても少しお話しできたらと思います。 最近、若い人たちの「土の匂いがする暮らし」に対するニーズがすごく強まってきている。農業だったり漁業だったり、自然と付き合いながら暮らすことが格好よく見えているというか。そういう志向は、これからますます強くなると思っているんです。

やっぱり自分がやりたいことをやれるということが人生ではすごく重要。だから、このプロジェクトも、ガーデンツーリズムとかファームツーリズムとかも、こうしたニーズの拡大に伴ってもっと広がると思います。インバウンドにしても、本来のその土地にある風景、つまり環境となりわいと振る舞いが合わさった「風景」に触れに来る人というのはきっと増えるんじゃないかと。

そういう意味でも、今回のように、アートとなりわいを掛け合わせたプロジェクトというのは、いろいろなところに応用できる可能性があると思っています。それをぜひスパイラルとしても広げていきたいなと。みんなが幸せだと思える風景って何だろうということを、今後も考えていきたいし、一緒に考えてくれる人を増やしていきたいなと思っています。

▶︎イベント概要

Website

Website

スパイラル/株式会社ワコールアートセンター プランナー

イベント学会理事・副事務局長

1972年、熊本県生まれ。展覧会、アートフェスティバル、文化施設の管理運営など、現代アートを軸に、地域活性化事業、都市開発事業のプランニング、プロデュースに取り組む。太田市美術館・図書館では、運営基本計画・実施計画・総合ディレクションを担当。ほかに、横浜市「象の鼻テラス」運営計画、松山市「道後オンセナート2014」実施計画及びアートプログラム企画制作など実績多数。

photo: Daisaku OOZU

RELATED TOPICS

Fri.

Fri.