- Top

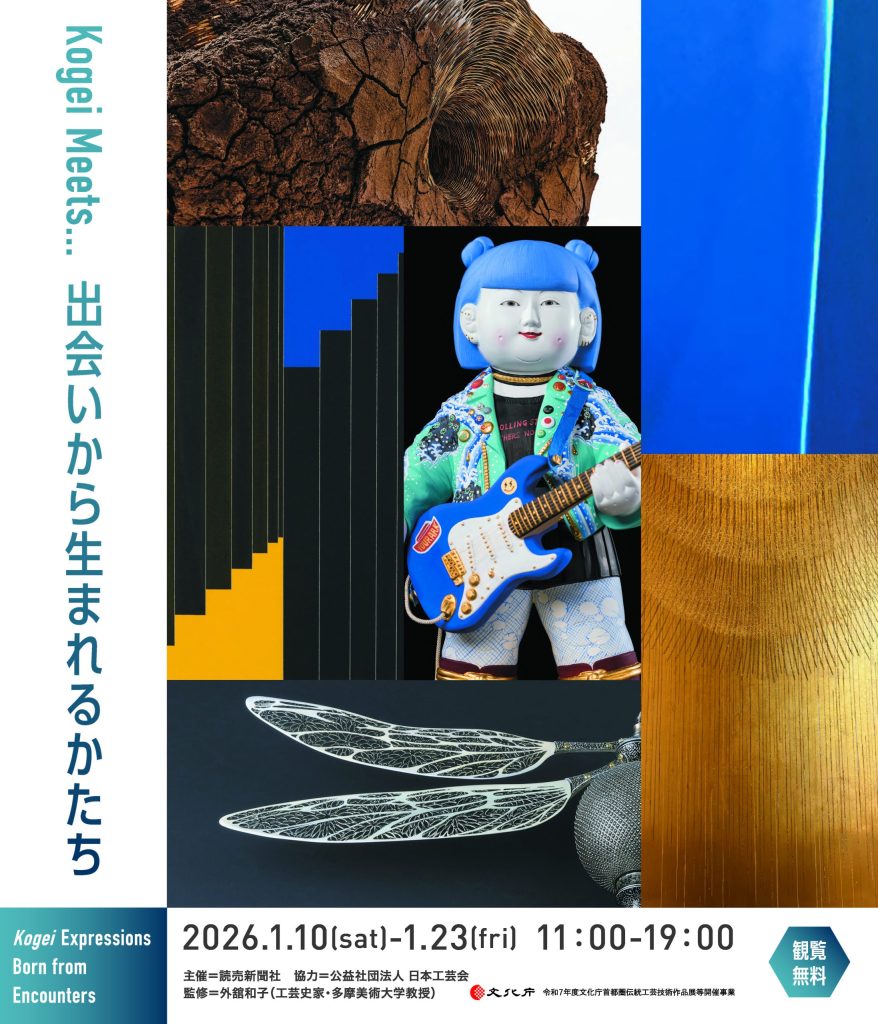

- Art & Exhibition

- SICF

- CREATOR’S INTERVIEW – harunasugie –

CREATOR’S INTERVIEW – harunasugie –

Index

作り手の想いを綴るCREATOR’S INTERVIEW。

ゲストは学生時代より、自分自身と向き合う中で生まれた考えをテーマに、

ガラスや鏡などの素材を使って表現するharunasugie。

道端に紫陽花が咲く季節、緑に覆われたシェアアトリエにて、

ものづくりへの考え方から作品のテーマまで、お話を伺いました。

自分の考えをかたちにするものづくり

— sugieさんがものづくりに興味を持ったきっかけを教えてください。

harunasugie:もともと私はガラスというよりも、自分自身の手でなにかを生み出すということにすごく興味があって「工芸」の分野に携わりたいなと思っていたんです。

幼い頃から絵を描いたりものをつくることは好きだったのですが、自分がものづくりをしていくとなった時に「つくりながら自分の考えを形にして、最後に言葉にできるようなプロセスが性に合っている」と思い美術大学の工芸科に行くことにしました。

— 最初からガラスを志していたのかと思いましたが、工芸にご興味があったんですね!

harunasugie:ガラスって儚いイメージがあるじゃないですか。私は物体として強い質量感のあるものが好きだったので、自分がガラスをやることになるとは夢にも思ってなかったんですよ。

縁を広げ、行動した学生時代

— それではガラスとガラスジュエリーに興味を持ったのはいつ頃ですか?

harunasugie:2年浪人したのちに武蔵野美術大学に入学したのですが、ストレートで入った子よりも遅れているわけじゃないですか。だから、ものづくりを自分のなりわいとするには大学を卒業してからでは遅すぎるという意識があって。大学に入学した時点で自立できるようになりたいという気持ちがものすごく強かったんです。それで、積極的に展示やイベントに行ったり交友を広げて話を聞いたりしていたら、縁があってまだつくるものが決まってない中でポップアップの出展が決まったんですよ。

そこで何をつくろうかと考えた時に、自分のコンセプトを表現するための素材として「身に付けるガラス」がフィットするものだなって思ったんです。

ルッキズムに振り回された学生時代

— コンセプトは現在も展開されている「身体や心に関する問題」なのでしょうか。

harunasugie:そうですね。自分の軸になるコンセプトを決めるにあたり、自分が表現するべきもの、この世の中に対して提示するものって表面的なものではなく、自分の根源的な部分からあらわすべきだと思ったんです。だからまず自己分析から始めて、幼い頃から今まで生きてきた中で一番頭の中を占めてきたもの、執着していたことを考えた時に学生時代の出来事があったんです。

第一のきっかけは私が小学1年生の時。保健室の方針で、身体測定の時にBMIが一定の数字をちょっとでも超えていたらダイエットをしなければならなかったんですよ。

— 小学生1年生という幼い年齢でそんなことが行われていたんですね。

harunasugie:そう、BMI のある数値を超えたら「軽肥満」という括りになるんです。その時私がちょうどその数値だったので、「決まりだから」と保健室の先生に呼び出されたんです。そこから毎日、ダイエットカードに運動量や食べたものを書いて提出をしていました。

小学1年生って、自分の容姿や見た目を自覚していない時期だと思うんですよね。そんな時期に呼び出されたことで、自分は周りより劣っていると大人に言われたような気がしてしまって。それまでは自分は食べることが大好きだったのに、自分の見た目が気になるようになってしまったんです。

その次は高校生の時ですね。部活に所属していたせいか自然と痩せていって、周りの子にすごく褒められたんです。ただ、周りが肯定してくれたっていう事実に対して痩せた状態でなければ、また自分は駄目な人間になってしまうという認識をするようになって。当時は高校生で知識も全然なかったので、拒食症とまでいかなかったけど、「食べないダイエット」をして心身ともにやつれちゃったんです。それもマシになったり酷くなったりっていう波があって、大人になるまで続きました。

小さい頃から今まで、自分は見た目や身体などルッキズムにすごく振り回されている人生で。そのことばかりを自分の考えの軸、判断基準にしてしまっていたんです。でもそういう考えって、自分と同年代の人たちは多かれ少なかれ共感すると思うんですよね。この日本という社会に生きていれば、広告やメディアに「理想像」を提示されて、その姿になるように示唆されるじゃないですか。そうしたビジネスにみんながいつの間にか振り回されている。それに対して自分の答えを世の中に提示したいと思って、ルッキズムの問題・身体と心に対しての作品をつくることにしました。

自分の作品と、身につける人が一体となっているような感覚

— 日本って当たり前のように顔や見た目のことに対して触れてくるから、「こうであらねばならない」ということが無意識的に根づいしまっていて、自分が苦しい目に遭うだけでなくて人にそれを強要する可能性もありますよね。

sugieさんご自身がルッキズムから脱出できたなって思う瞬間はありましたか?

harunasugie:人は何かのきっかけで人生や考えがパッと変わることはなくて、いろんなことを意識しながら生活することでだんだんと鎧が剥がれて、グラデーションのように少しずつ今までと異なる考えになっていくんだと思うんですよね。

先ほど、自分のコンセプトと「身に付けるガラス」がフィットしたというお話をしましたが、例えば自分が考えを発信した時にそれを頭で理解して、納得してもらうことはできると思うんですが、常に意識することってなかなかできないじゃないですか。

それなら「身につけるもの」であればどうだろうと思ったんです。無意識に私の考えがその人に流れているような、その人の身体と一体になっているような状態が、自分が作品を提示する形としてフィットするな、と。

ガラスを素材に選んだのは、吹きガラスの実習を見ていた時。重力に従ってガラスが垂れていく姿や、息を吹き込んだ時に膨張したり伸縮したりという姿に、人のような生命感があってこの素材は自分に合っているなと思ったのがきっかけですね。

harunasugieが展開する3つのシリーズ

— SHIBOUシリーズ、HIFUシリーズ、SUGATAシリーズそれぞれの作品について教えてください。

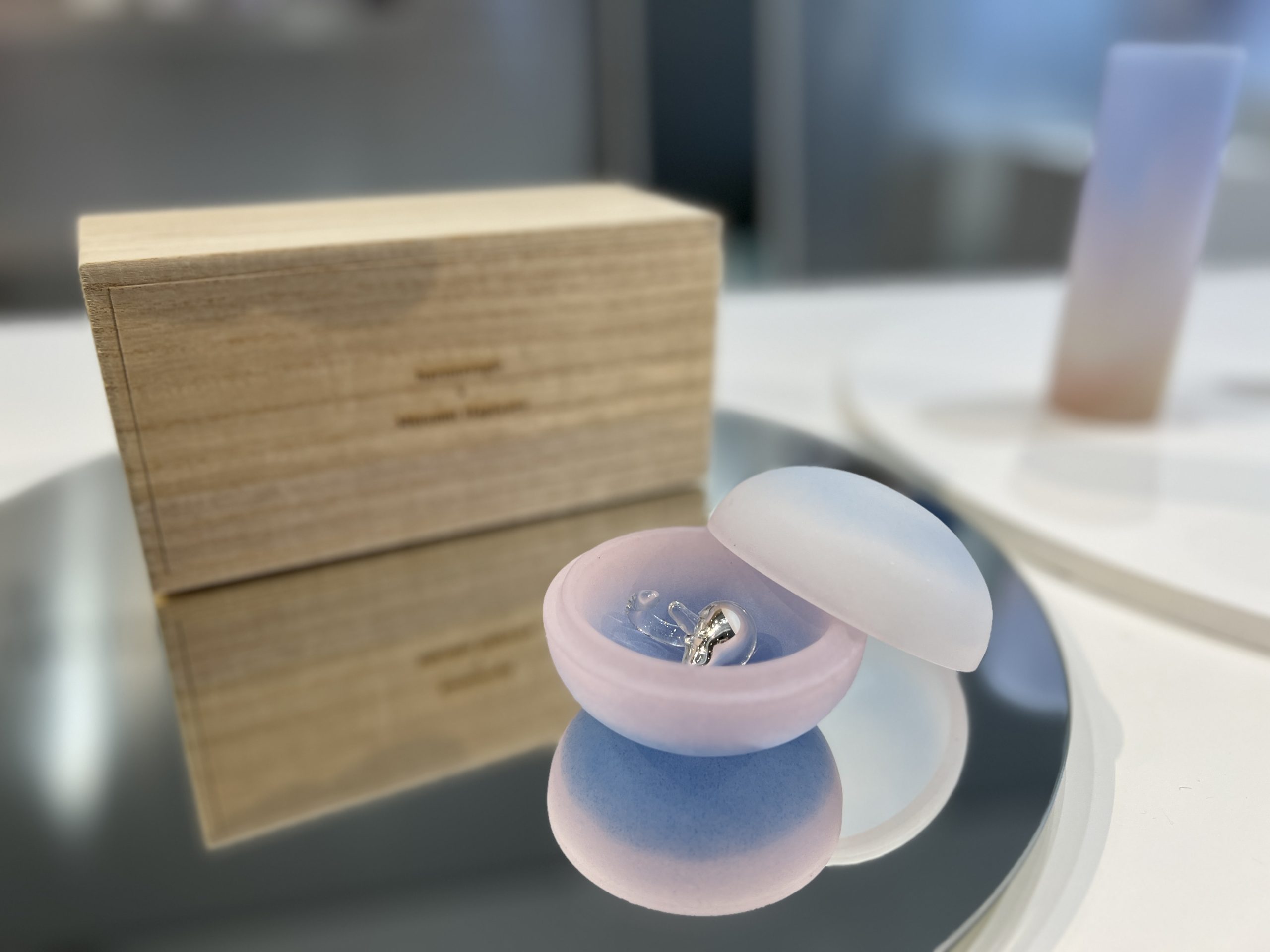

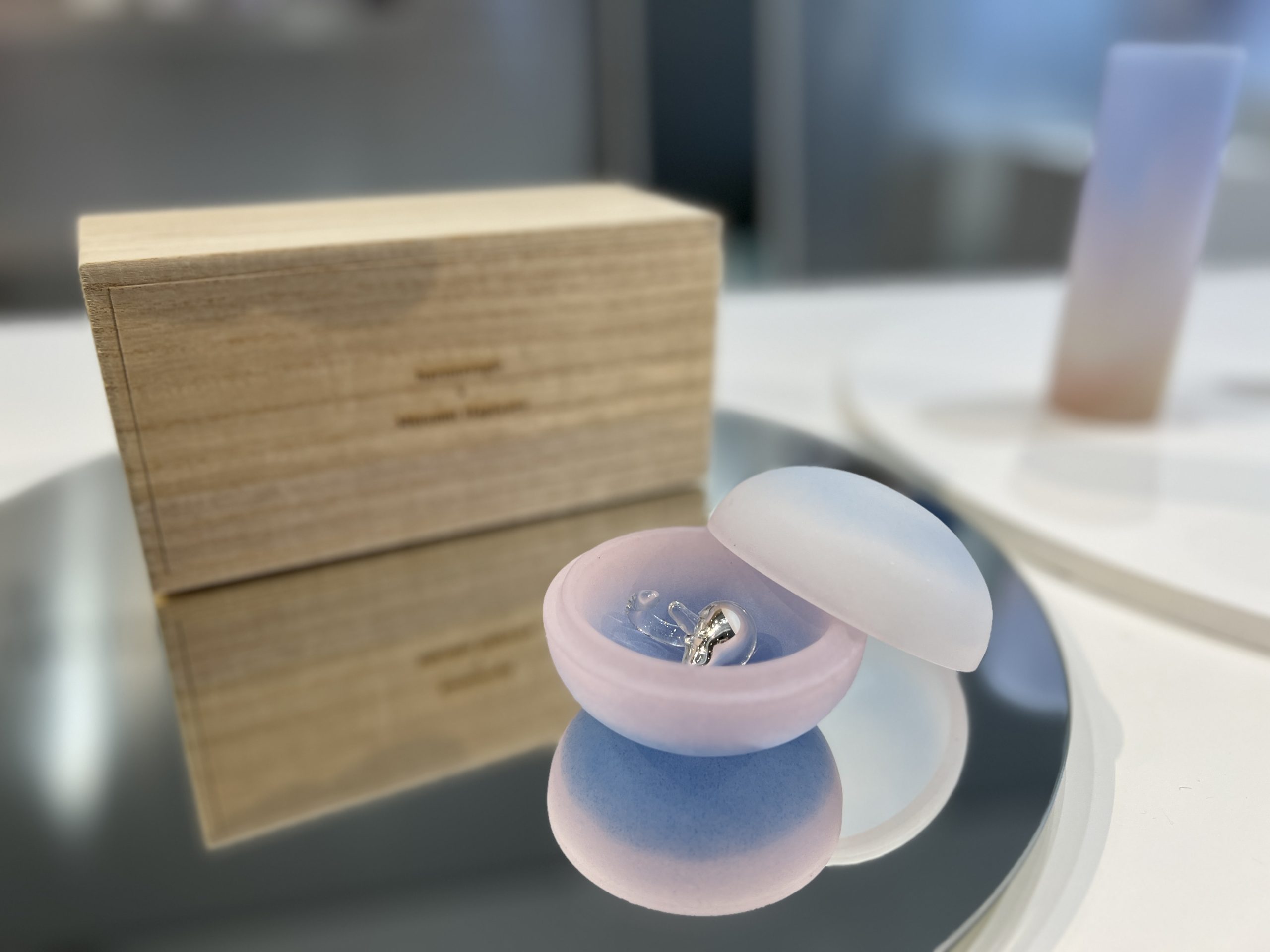

harunasugie:SHIBOUについては「世の中で醜いとされている脂肪を美しいガラスで抽象的に表現することで、世間の理想像から自身を解き放つ」ことをテーマにつくりました。幼少期からこれまでの自分をあらわしました。

HIFUシリーズをつくったのはコロナ禍の時。当時はウイルスに感染しないようにそれぞれが隔離をされていて、身体は守れても「自分の心」という目に見えないものがすごく置き去りにされているなと思ったんです。皮膚は自分の身体を守ってくれますが、心を守るための皮膚を視覚化したものがこのHIFUシリーズですね。

そしてSUGATAシリーズ。これは鏡面になっていて、身につける自分の姿や身の回りのものが曖昧に映り込みます。世の中のものは曖昧なものが多く、その中で自分を形成していかなくてはならない。今ってアイデンティティを確立するのがすごく難しい時代だと思うんですよね。良い意味でも悪い意味でもみんな「自分って何だろう」と考えられる余白ができてしまっているというか。そういう時代に自分自身について考えるようなことができたらと思い、このシリーズを作りました。

— sugieさんは、ご自身のジュエリーを「オブジェ」という言い方をされていらっしゃいますよね。

harunasugie:作品として意味があるもの、作品性があるものを「オブジェ」と定義すると、私は大きいオブジェも身にまとうオブジェも制作しています。自分の中では大きいか小さいかという感覚でしか変わっていないんですよ。

単純にアクセサリーやジュエリーの定義は、装飾として自分自身を引き立てるもの ・ 着飾るものの一つだと思うのですが、自分のつくっている作品は身に着けて人と一体になることでも意味を成すし、そのもの単体でもコンセプトがあり意味があるというものなので、同じオブジェという言い方をしています。

大学時代に表現した、身体と心の問題をテーマにした作品

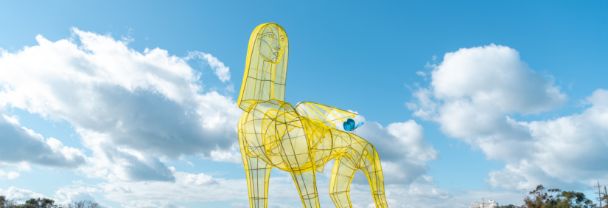

— 卒業制作展や修了作品展では、大きなオブジェを制作されていましたね。

harunasugie:武蔵野美術大学の卒業作品展では、自分の身体ではなくて「身体像」という大きなものに対してのアプローチ。東京藝術大学の修了作品展は、自分自身に対して焦点を当てた作品をつくりました。

武蔵野美術大学の時は、透明なガラスを身に纏っているような作品。透明なガラスって屈折や反射などの作用があって、それを身体につけることによって身体のラインを曖昧にして、ルッキズムの問題に対して投げかけました。

Photo:Nanako Araie

harunasugie:東京藝術大学の修了作品展は、鏡面の大きなオブジェでした。私の身体の型をとってそれを再構築した作品だったんです。自分がコンプレックスに感じていた身体の型を取って、再構築して、自分が美的感覚で良いと思うかたちにする。でもそれを鏡面にすることで自分という存在をどのようなかたちにしたとしても、鏡面の中にいろいろなものがうつりこみ、結局は「社会や周りとの関係性の中に自分が存在している」ということを自覚するための作品でした。

二人展を行うMutsumi Hagiwaraさんに関して

— 今回二人展を行うMutsumi Hagiwara(萩原睦)さんの作品にどのような印象を持っていますか?

harunasugie:睦さんの作品は本当に再現度が高くて。朝焼けや空を見ると、睦さんの作品と同じ色をしているんですよ。技術はもちろんですが、自分の実際に見ているものをそのままうつわに落とし込むという作品づくりに対する誠実さも尊敬できます。空って誰のものでもないはずなのに、空を見ると睦さんを連想するんです。そういった作品を生み出せるのは本当に凄いなと思っています。

アートを取り入れる瞬間

— 作品制作以外で、アートを取り入れる時間があれば教えてください。

harunasugie:自然と作家さん、アーティストさんなど、価値を生み出している方と関わることが多いので、縁を感じた人から購入することが多いですね。

友人のつくったものを身に着けると、一瞬でもどこかにその人が浮かぶじゃないですか。一人暮らしでも、友人に囲まれているような気持ちになってすごく心が豊かになります。

あとはアートをどのように捉えるかなんですけど、日常の料理でも「もの」を生み出していると思うんですよね。私は料理には、ただ切ったり煮たりするだけでも創造性があるなと思います。日常の自分に対する当たり前の家事的な行為も、自分にとってはものづくりというか、価値を生み出すものみたいな感覚です。

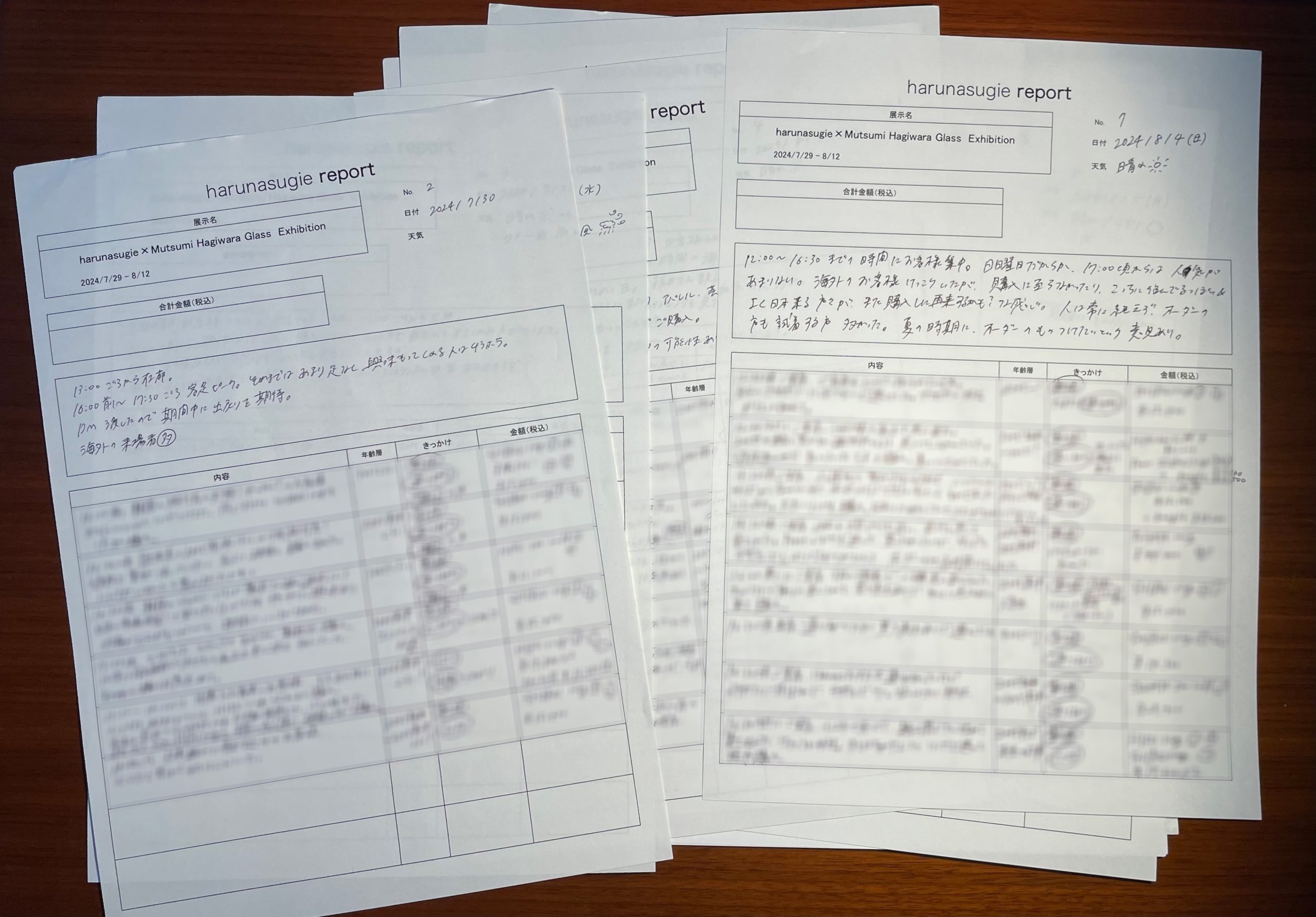

お客さまと関わることを通して

— スパイラルでたくさん展示をしていただいていますが、もし何か思い出があれば教えてください。

harunasugie:スパイラルのお客さまは毎年来てくださる方も多くて。お客さまにとって、私の話も含めて作品という感覚になると嬉しいなと思っているので、私も店頭に立っています。

またお客さまとお話しする中で意外な答えが返ってくることもあるので、スパイラルで展示をする度に、より自分の考えが深くなるような感覚になりますね。

— 会期中はご友人を含め、たくさんの方が来られていますね。

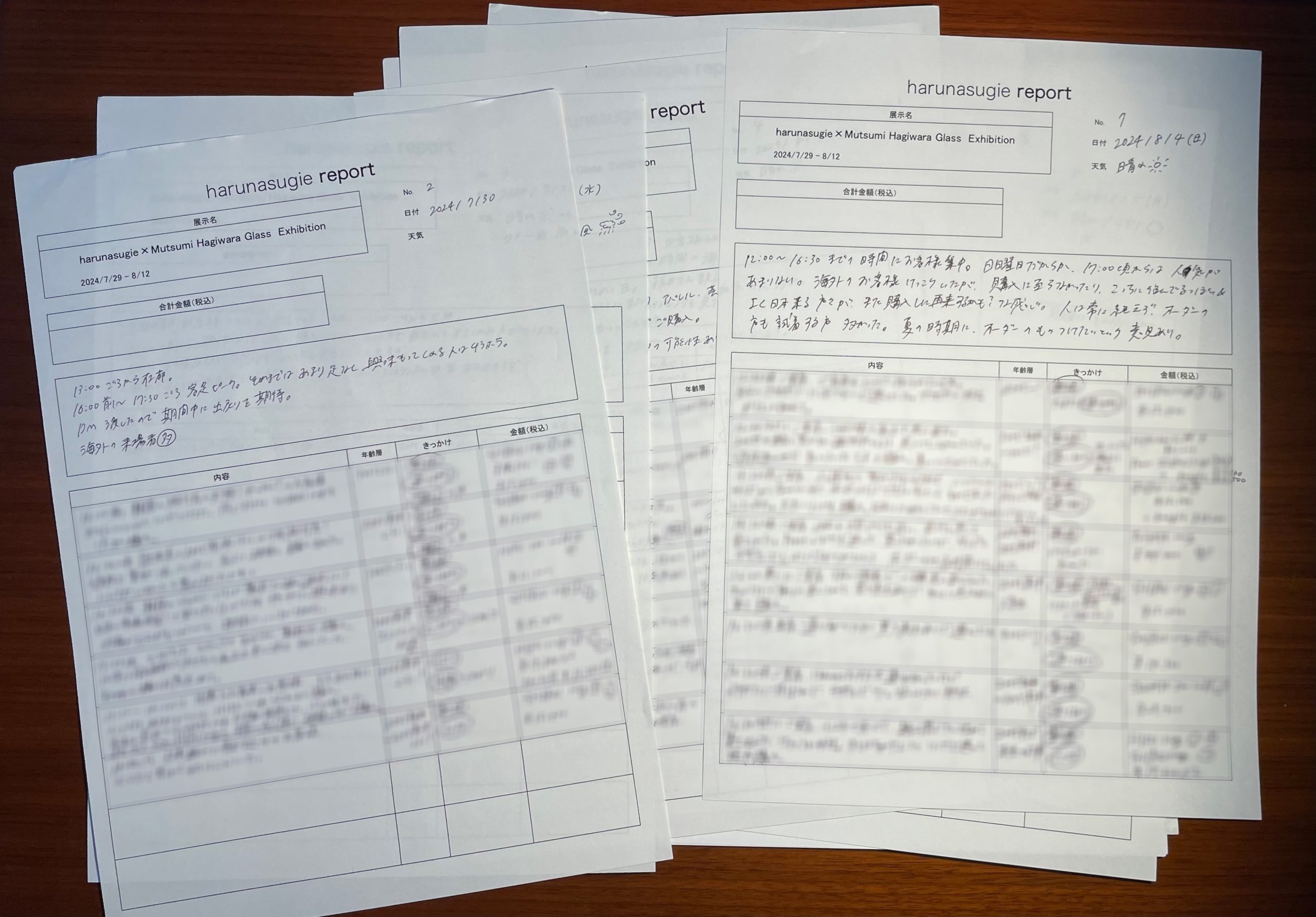

harunasugie:そうですね。その時のことを詳細に覚えておくのは難しいので、日誌をつけるようにしています。来てくださった方の特徴や会話をメモしてできるだけ自分の中に残しておきたいな、と。

— やりたいと思っている人はたくさんいると思いますがなかなか続けられることではないですよね。私たちも見習います!

harunasugie:でもメモに書いていても、全てを覚え切れるわけではないので (笑) 作品のラインナップも年々増えてきているのでより多くの方に来ていただきたいです。

— 今後スパイラルで挑戦してみたいことはありますか?

harunasugie:そうですね・・・今の私にすぐにできることではないとは思いますが、自分の興味関心に近い感覚のアーティストの方を集めて、展示や企画のようなことができたら良いなと思っています。似たような価値観を持っている人でも多く集まれば、それだけ表現の幅が広がるような気がするのでいつか挑戦してみたいです。

— プロダクトだったり、映像だったり、音楽だったり。夢が広がりますね。もしかしたらharunasugie reportから参加される人もいたりして?将来実現できることを楽しみにしています!

harunasugie

1997年 愛知県生まれ

2022年 武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科ガラス専攻卒業

2024年 東京藝術大学大学院ガラス造形研究室修士課程修了

自分自身と向き合う中で生まれた考えをテーマに、ガラスや鏡などの素材を使って表現している。

主に、バーナーの炎によってガラスを熔融し成形するバーナーワークという技法で、一点一点手作業で制作している。

The English on this site is automatically translated.