- Top

- Our Services

- レンタルスペース

- キム・ハク 「生きるⅣ」

キム・ハク 「生きるⅣ」

Index

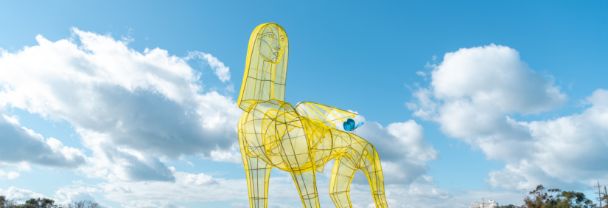

ニュージーランドに拠点を置くRei Foundation Limitedは、このたびカンボジアのアーティスト、キム・ハクによる写真展「生きる IV」を開催します。1970年代からのカンボジアの内戦を逃れた人々の所持品を撮影した写真と文章による作品約40点を日本ではじめて発表します。

1970年代のカンボジアでは、クメール・ルージュ政権下の圧政と虐殺、戦争を逃れて大勢のカンボジア人が国外への脱出を余儀なくされました。彼らは家を出るときほんのわずかな持ち物しか持ち出せず、最も貴重なもの、あるいは最も実用的なものだけを手に、故郷を去りました。

1981年生まれのキム・ハクは、自分の親世代に起きたこの史実と個人の記憶に関心を寄せ、生き延びた人びとを訪ね、彼らの持ち物とその物語を記録するプロジェクト「生きる」(Alive)を2014年から始めました。

これまで、プノンペン(カンボジア、2014年)、ブリスベン(オーストラリ、2015年)、オークランド(ニュージーランド、2018年)と現地で制作と発表を重ね、2020年には国際交流基金アジアセンターのフェローシップを受けて来日。

神奈川県を中心にカンボジアにルーツを持つ人々と出会い、「生きる」の第4章となる「生きる IV」を制作しました。今回は1970年代のカンボジア国内の混乱によって国に戻れなくなった留学生や、1980年代に日本へ渡った難民を含む12組のカンボジアの家族の肖像や持ち物などを撮影した40点を含め、キム・ハクの作品を日本で初めてご紹介します。

本展を通して、日本におけるカンボジア・ルーツの人々が、世代を超えて史実に向き合う機会となり、また、同じ時代を生きる多様な文化的背景を持つ人々が、物理的精神的な境界を超えて互いを理解し受容する機会になれば幸いです。

アーティスト・ステイトメント

私はこの長期プロジェクト「生きる」を、私自身の家族の記憶から始めました。そこからカンボジア国内に住む他の家族、そして紛争後に祖国を離れて世界各地で暮らすカンボジア人ディアスポラにも、このプロジェクトを広げて人類の歴史を記憶していくことにしました。そして今、生きた証人は徐々に姿を消し、時間との戦いになっています。

クメール・ルージュの戦争から40年経ち、当時を知る人々も高齢になり、残された時間も少なくなってきました。戦争を体験した証人が記録されないまま亡くなってしまえば、その記憶は失われてしまいます。過去から学ばなければ私たちは過ちを繰り返すことになり、これはカンボジア人だけでなく、全人類にとって重要なことだと考えます。

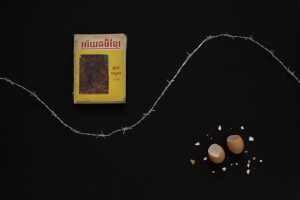

私の写真に登場するモノの多くは、戦前、クメール・ルージュ政権時代、国境のキャンプで家族によって使われ、その後、犠牲者や生存者と共に新しい土地へ長い旅をして日用品として使われ続けてきたものです。それぞれの写真には、個々のモノにまつわる真実の物語につながるヒントが隠されています。ポル・ポト時代の後、汚れた土地から掘り起こされ、再生され、あるいは、家族の生涯を通じて保管されてきたモノなのです。

写真やモノはすべて、深い意味をもっています。それらは、歴史の中の過去の時間の証拠です。戦争は犠牲者を殺すことは出来ても、生き残った人々の記憶を殺すことはできないのです。記憶は、現代に生きる人々の意識の中で生き続け、知られ、共有されるべきであり、次の世代のために遺産を保存する必要があるのです。

―キム・ハク―

開催概要

キム・ハク 「生きる Ⅳ」

会期

2022.8.19(fri) – 8.28(sun) 11:00 – 20:00

会場

スパイラルガーデン(スパイラル 1F)

定休日

無休

入場料

無料

主催

Rei Foundation Limited

協力

FLAT LABO、株式会社ON THE TRIP、NPO法人黄金町エリアマネジメントセンター、ALT Group

会場協力

株式会社ワコールアートセンター

後援

国際交流基金

助成

国際交流基金アジアセンター(2019年度アジアフェローシップ採択)

本展覧会に関するお問合せ

公式SNS

関連展覧会として以下を開催いたします。

横浜会場

キム・ハク 「生きる IV」

会期

2022.9.9(fri) – 9.25(sun) 11:00 – 18:00

会場

高架下スタジオ Site-Aギャラリー(神奈川県横浜市中区黄金町1-6番地先)

定休日

無休

入場料

無料

会場先行販売アーティストブック『生きるIV』

本展開催に併せて、アーティスト・ブック『生きる IV』を出版します。

日本で制作した生きるIVの作品全点とそのテキストを掲載するほか、キム・ハクとの対談、カンボジアにルーツを持つ人々へのインタビュー、研究者の論考などを掲載。写真展初日より会場にて先行販売いたします。

ギャラリーツアー(英語対訳付き)

作家本人によるギャラリーツアーを開催いたします。会場内で作品解説をしながらより展覧会の内容を深めていただけます。日本で初めての写真展開催となりますのでお聴き逃しないよう、心よりご参加をお待ちしております。各回同じ内容になります。

日程

8月20日(土)

・13:00 – 14:00 ギャラリーツアー

・16:00 – 17:00 ギャラリーツアー

8月21日(日)

・11:00 – 12:00 ギャラリーツアー会場

スパイラルガーデン(スパイラル 1F)

参加費

無料

注意事項

※着席ではなく歩きながらのイベントとなります

※当日は直接会場にお越しください

キム・ハク

《学習帳と刺繍レースのブラウス(サム・ソン/1956年カンポット生まれ、神奈川県在住)》

「生きる」プロジェクトより

キム・ハク

《300 本の昔の歌のカセットテープ(ソック・ポーン/1965年バッタンバン生まれ、神奈川県在住)》

「生きる」プロジェクトより

キム・ハク

《本と難⺠キャンプ(楠木立成[ロス・リアセイ]/1960年プノンペン生まれ、神奈川県在住)》

「生きる」プロジェクトより

キム・ハク

《思い出の本(楠木立成[ロス・リアセイ]/1960年プノンペン生まれ、神奈川県在住)》

「生きる」プ ロジェクトより

キム・ハク

1981年生まれ。カンボジアの北西部に位置するバッタンバン市出身。

クメール・ルージュ政権崩壊の2 年後に生まれ、両親から当時の記憶を聞いて育つ。クメール・ルージュ政権前後のカンボジアの社会史を記憶・再生・再解釈するプロジェクト「生きる」 をはじめ、土地や建物の記憶や変化する祖国の風景を撮影して記録し、カンボジアの政治的文化的構造に関連するテーマを探求している。

これまで東南アジア、中央アジア、ヨーロッパ、オセアニア、アメリカで個展を行うほか、世界各地の国際写真フェスティバルや展覧会にも多数参加。「生きる」はカンボジア、オーストラリア、ニュージーランドで制作展示され、アジア、ヨーロッパ、アメリカの都市で紹介されている。

主な展覧会:Photo Quai(パリ、フランス/2011)、World Event Young Artists(ノッティンガム、UK/2012)、OFF_festival Bratislava(ブラチスラバ、スロバキア/2014)、国際写真フェスティバル(シンガポール/2012)、国際マルチメディア・アートフェスティバル(ヤンゴン、ミャンマー/2012)、ASEAN Eye Culture(バンコク、タイ/2014)、フォト・プノンペン(プノンペン、カンボジア/2015, 2017)、アンコール・フォトフェスティバル(シェムリアップ、カンボジア/2014)、フォト・サンジェルマン(パリ、フランス/2017)、オークランド写真フェスティバル(オークランド、ニュージーランド/2017)、第二回フォト・カトマンドゥ(カトマンドゥ、ネパール/2016)ほか多数。

ケ・ブランリー美術館「レジデンスプログラム賞」(パリ、フランス/2011)、「ストリームフォト・アジア」2位(バンコク、タイ/2012)、The Advisor紙「 Best of Phnom Penh」ベストアーティスト(プノンペン、カンボジア/2012)。写真集に『UNITY』(2013)、『Alive III』(2018)がある。「Alive III」はオークランド戦争記念博物館に所蔵された。

Rei Foundation Limitedについて

Rei Foundation Limitedは、すべての人のウェルビーイングを育む世界というビジョンを持って、2012年に公益法人としてニュージーランドに設立されました。個人とコミュニティがそれぞれについて、またお互いの価値を理解し認めることのできる社会、多様性を尊重し、多様性こそがそれぞれの社会を強靭にするものであると考えることのできる社会に向けたプロジェクトの支援に重点を置いています。ニュージーランド、日本、トンガ、マラウイ、カンボジアで活動するさまざまなパートナーと連携し、ポジティブな社会変革の促進に従事しています。

私たちとキム・ハク氏の作品との出会いは2017年にニュージーランドで開催されたフォトグラフィーフェスティバルでした。そしてこのフェスティバルの一部として展示されていた同氏の「生きる」プロジェクトの作品が訴えかけるメッセージが、国や、文化、習慣、人種といった枠組みを超えて人々を強く結びつける力を持っていると考えました。

翌年よりキム・ハク氏と共にニュージーランドのカンボジア移民コミュニティについての「生きる」第3章の制作を進め、その作品はオークランドとプノンペンで、また書籍として発表されました。現在同作品はオークランド戦争記念博物館によってオークランド市民に関する重要な資料として、次世代のために大切に保管されています。

The English on this site is automatically translated.