作り手の想いを綴るCREATOR’S INTERVIEW。

第5回目は、「誰もが行き交える自由気ままで朗らかな村」をテーマに張子を制作する

「りなの村」さん。

桜の花が咲き始め、春の訪れを感じられる時期に、

静岡・浜松のアトリエにてお話を伺いました。

昨年の「SICF25 MARKET部門」グランプリ受賞おめでとうございました。

出展してみていかがでしたか?

りなの村さん:関東で展示をしたことがなかったのでとても緊張していたんです。でも、志の高い作家さん方とコミュニケーションをとることができて、それが自分の中ですごくやる気に繋がりました。 本当にいろいろなジャンルの作家さんとお話をすることができました。 グランプリ展や、SICF25で出展されていた方の作品も実は購入して、お部屋に飾っています。

最初から最後まで一貫してお客さんに届けられるようなものをつくりたい

「張子」の制作を始めたきっかけがあれば教えてください。

りなの村さん:制作を始めたのは2021年からなのですが、 頭の中ではずっと、「工芸」が頭にあったんです。確か高校生くらいの頃に見たテレビの番組で、ダルマをリ・デザインしている若い女性の方が特集されていたんです。その会社は当時売上が低迷していたのですが、彼女が絵付けを変えたらとても人気になったそうです。その時に、デザインで元々あったものの良さを活かしつつ、つくり直したりしたら物の魅力が伝わるんだということを知って、仕事として民芸品や郷土玩具にいつか関われたらいいなという気持ちがありました。

大学を卒業してからはデザイン事務所で働いて、プロダクトデザインをしていたのですが、やはりクライアントワークだと「かっこいいものを作らなければならない」「結果を出さなきゃいけない」という義務感に縛られてしまって。そうした殻の中に入ったような状態だと、ものづくりと本質的に向き合うことができなかったので、誰にも邪魔されない自分だけのものをつくりたいという気持ちが芽生えて、もともと興味のあった張子を制作することにしました。

クライアントワークだと、先方の意思が最優先になりますよね。

そうですね。だから自分の手で、最初から最後まで一貫してお客さまに届けられるようなものをつくりたいという気持ちがありました。

誰もが行き交える自由気ままで朗らかな村

りなの村は、「誰もが行き交える自由気ままで朗らかな村」だそうですが、その世界観は、どのように形成されていったのでしょうか。

りなの村さん:村の漢字の成り立ちは、「人が腰を休める木があるところ」らしいんです。だから、自分の村のコンセプトも、いろいろな人達がふらっと寄って、休める場所にしたくて。旅人みたいに訪れてもらっても良いんです。だから自分の作品が売れて、お客さまのお家に行く時には「移住する」みたいな感覚なんですよ。

ゆるやかにつながるように

村の中にはいくつかのテーマや繋がりもあるのですよね。

りなの村さん:これまでに、空のシリーズや風のシリーズをつくりました。空のシリーズだと、白い雲や雲の中で遊ぶ子ども。風のシリーズだと、風車や風船をもつ子どもをつくりましたね。 村の敷地を拡大させたくて、上空に広げたり、海に広げてみたりしています。海だったらボートを漕いでる子がいることで、その場所に海が広がるように感じます。

それぞれの住人は一つ一つ独立してるというより、つながっているようなイメージなんですね

全体的に少しずつ重なりあっているようなイメージです。だから展示方法としても、一個一個の作品が、ただポンポンポンと等間隔に置いてあるっていうよりは、その人達が暮らしているエリアをゆるやかにつなぐように展示しています。例えば、村と村の間の高低差の高い部分にはヤギや羊がいたり、と。

村の住人たちは、みんな共存しているけど、争ったりするのではなく、しれっとそこにいるような。でもその「しれっと」は自分の中で大事にしています。無関心ではなく、「君は君で幸せだよね、こっちもこっちでうまくやってるよ」というような、気にかけつつもうまい具合の関係性なんです。だからみなさんには、そんな村にふらっと遊びに行くような気持ちで見て欲しいですね。

「やさしい子たち」をつくりたい

村の住人たちには共通点はあるのでしょうか。

りなの村さん:「やさしい子たち」をつくりたいという思いがあります。 ただそれは初めからかっちり決まっていたのではなく、だんだんと形成されていったような流れですね。 確立したのはおそらくこのトラなのかもしれません。2022年が寅年だったので、せっかくなら作ってみようと思って。虎の張子とか、虎をモチーフにしたものってたくさんあるのですが、「迫力のある虎」が多いんです。

だけど、調べてみるとお母さん虎とか、すごく優しそうな子もいるんですよ。子どもがどこかに行ってしまったら、優しく咥えてまた元の場所に戻すみたいな、猫っぽいんですよ。だから、いわゆる「かっこいい虎」ではなく、虎の優しい部分を伝えたいと思いました。そこから、「やさしい子をつくる」というルールというか、スタイルを自分の中で設けました。

たしかに「かわいい」だけじゃない、おうちに連れて帰りたくなるような、優しさで包み込んでくれるようなところがありますね。

つくりだすものに自分なりの解釈をする

世間のイメージではなく動物について調べた上で、自分なりに解釈をして作品をつくり出していくんですね。

りなの村さん:「自分でつくるならなんだろう」という可能性を意識しています。例えば、このゾウがゾウたらしめているのはどこなんだろう?というのを考えたり。もちろん耳や鼻も特徴的ですが、意外と足先がしっかりしてることもゾウの特徴だなって。おっきな身体を支えるためにどっしりとした足があるんですよ。

りなの村さん:他にも初期からつくっているヤギのシリーズがあって。子ヤギは高いところに登りたがる習性があるんですけど、車の上や親の背中にも乗ろうするんですよ。それが面白いなと思って! ヤギ単体ではなく、ポストや車の上や親の背中に乗っていたりと、ヤギの面白いと思ったところ」を引き出すように意識してる作品もあります。

張り子にするために形をそぎ落とす部分もあるのですか。

りなの村さん:そうですね。つくり込みすぎると模型になってしまうので。例えば耳の形や鼻の形などで、「アジアゾウ」や「マルミミゾウ」のように、種類が定まってしまうんですよね。「ある地域のゾウ」にならないように、やり過ぎないようにしています。

現代の技術も取り入れる

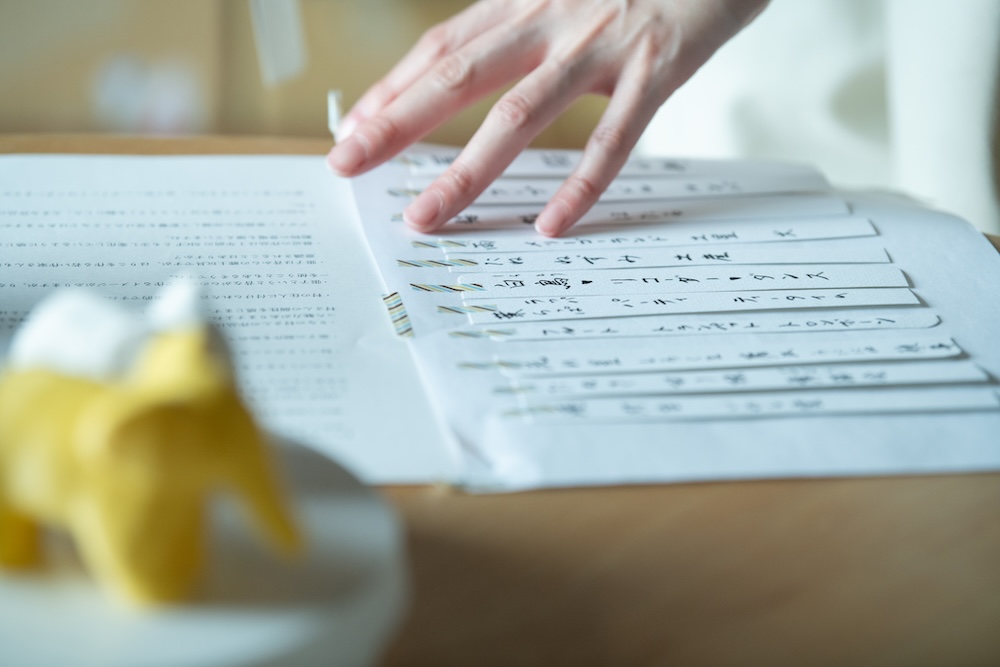

制作では3Dプリンターを使ったりもするのですよね。

りなの村さん:そうですね。 順番でいうと、粘土の原型をつくり、それをスキャン。そのデータを出力して型をつくります。手で作った粘土の型と同じ形が、樹脂で3つ一気に作れて便利ですね 。元々は一種類につき一個の粘土型だけで作っていたのですが、スキャンをするようになってから生産性が上がってきました。

「言葉」や「背景」を大切にする

最近、若い張子の作家さんが増えているように感じるのですが、同世代として影響を受けることなどはありますか?

りなの村さん:逆にあんまりに見ないようにしていますね。引っ張られてしまう可能性もあるので。だからこそ、キャプションだったり、タイトルの言葉だったり、「しっかり村を大事にしないと!」という気持ちになりますね。

確かにタイトルなど「言葉」が特徴的ですよね。

ものをつくる時の着想として、「言葉」から先に考えることもあります。 例えばこの作品は、『BiBiBi びびんこ』というのですが、鹿児島の方言で肩車のことを「びびんこ」って言うんです。 調べてもはっきりとした語源が出てくるわけでもないので、「びびんこって何だろう!」って思って作ったのがこれなんです。猫や犬も上に乗せて、肩車が重なった姿で、「Bi」「Bi」「Bi」というような(笑) 小さな子が、遊びに行って帰る時に自分の足ではもう歩きたくない。だけど肩車をしてもらい、自分も肩車をすることで、「最後の帰るときまでも楽しいお出かけ!」というテーマでつくりました。

ご自身に影響を与えたものや本などはありますか?

りなの村さん: 以前ある百貨店でリサ・ラーソン展をやっていて。そこで見た幼少期の頃に作った木調の作品、これがめちゃめちゃ良くて。なので影響を受けたって言ったら、多分これを見た後につくり始めたものはだいぶ変わったのかもしれないですね。なんだか生き生きしてますよね。

こういうプロダクトっぽさもありつつ、背景を感じられるようなものに、すごく惹かれています。

物語のあるしりとり張子

今回のグランプリ展ではしりとりを軸にした大きめな作品にも挑戦されるんですよね。

りなの村さん:言葉の連想をしている中で、誰もが楽しめるとなったら、やっぱりしりとりかなと思って。「ゾウ」と「歌」を歌う「旅人」が村にやってきて…というような、物語性のあるしりとり張子をつくりました。

これはどのような言葉で繋がってるのかな?というのを予想しながら楽しんでもらえたらいいなと思っています。

見に来てくださる方に、楽しみにしてほしいポイントなどありますか?

そうですね。村にふらっと寄ってくれるような気持ちで見ていただけたら嬉しいです。

色々な人と一緒に村を広げていきたい

―今後挑戦してみたいことや作ってみたい作品はありますか?

りなの村さん:張子の世界観を持ったまま、絵本やなにか「紙もの」をやってみたいなと思っていますね。自分の村と、外の方の世界観を一緒に協業できたら楽しいなと。まだ何もベースはないんですけど、例えば小説の作品をモチーフにして、一緒に作品ができたら、とか。

村を広げていきたいという気持ちがあります。

今後の紙もの作品も、5/2からのグランプリ展も楽しみにしています。

photo:青木遥香

SICF25 MARKET部門 グランプリアーティスト展

りなの村 「めぐる ことば、めぶく はりこ。」

会期:2025.5.2(fri)- 5.7(wed) 11:00-19:00

会場:Entrance(Spiral 1F)

入場無料

デザイン事務所勤務を経て、2021年より張子制作を開始。

「自分の郷土=心が休まる場所」と自分なりに定義し、誰もが行き交える自由気ままで朗らかな「村」を作る。張子紙に胡粉という昔ながらの技法を踏襲しつつ、現代の技術を合わせた独自の製法で制作。気張り過ぎないちょっとだけ前向きな言葉を添え、心がふっとほどけるような「村」を目指す。

主な受賞歴に、「GOOD DESIGN AWARD 2020」(2020)、「 Doodle 4 Google 2009」部門最優秀賞(2010)など。