受け継ぐもの ─ 義母が贈ってくれたカッパーのコレクション

小池一子

ちょうど40歳を目の前にしたとき──その頃はコピーライターの仕事を中心に、自分でも面白いと思える仕事を数多くしてきたのですが、ずっと好きだった美術の分野に活動の場を移したいと考えていました。大学などの機関では、7年目に休みを1年もらえる、サバティカル(研究のための長期休暇)という制度がありますが、私は自分で自分にサバティカルを作ることにしました。一切の仕事を辞めて、切り替えの一年にしようと思ったのです。運よく、私が1975年にディレクションをした展覧会を観たリサーチャーがハワイ大学の附属機関の研究所に招いてくれました。

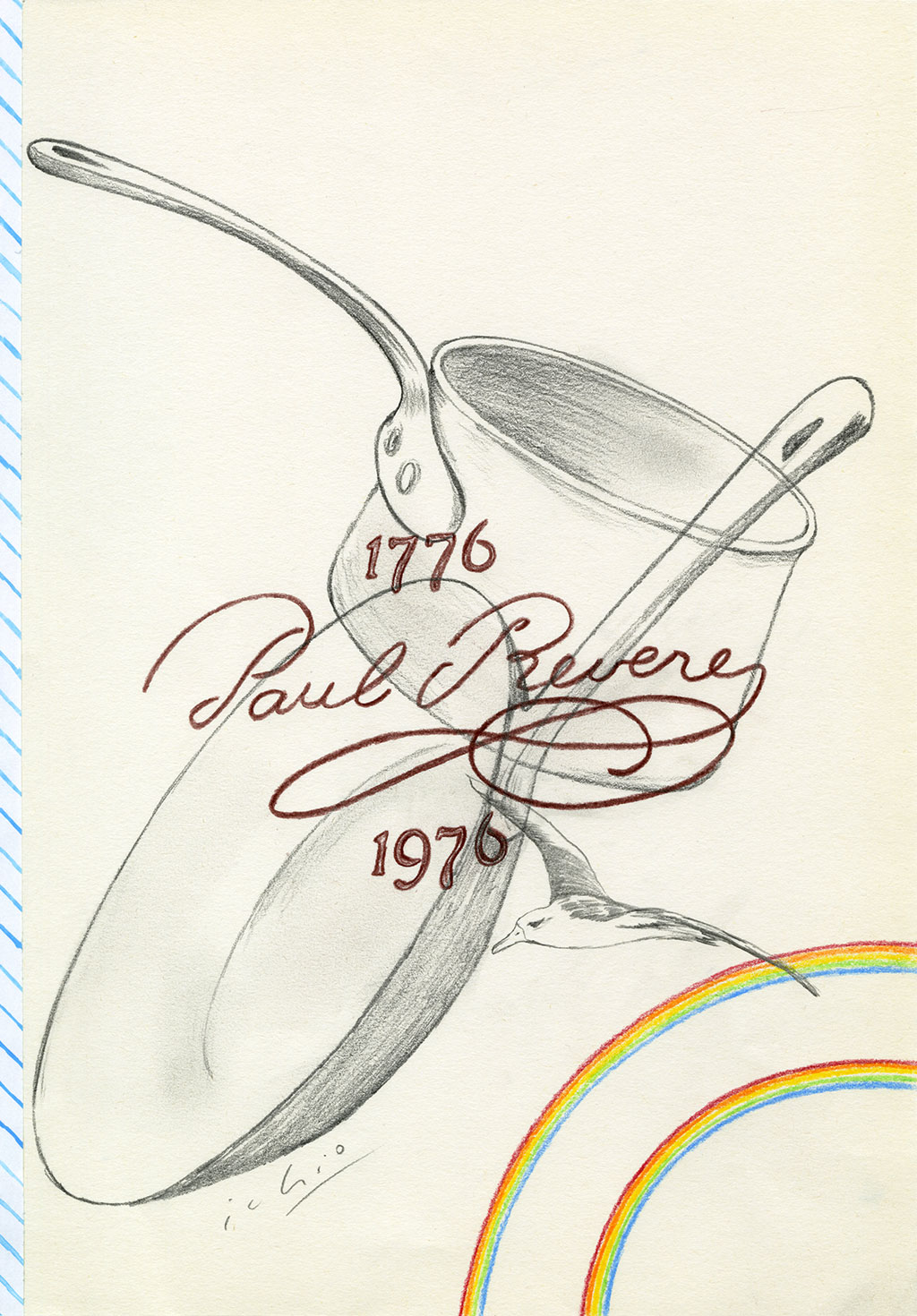

そこに優秀なキュレーターで展示デザインのスペシャリストでもあるアメリカ人、Dextra Frankel(デクストラ・フランケル)がコンペの審査員で訪れてきました。彼女は国内外の様々な美術館や施設での企画を手がけ、多くの功績をあげています。バリバリと仕事をするとても魅力的な女性でしたが、それだけでなく自身の生活空間も綺麗にデザインをしていて、その後訪れた自宅のキッチンにはたくさんの銅の鍋が美しく吊るされていたことを憶えています。

この銅の手鍋とフライパンは、のちに私の義母となったDextraから受け継いだものです。あるクリスマスに彼女から大きな包みでたくさんの銅のお鍋が送られてきました。それは、ちょっと恥ずかしいくらい使い古されたものもあるけれど、料理上手だった彼女が30年以上ずっと愛用していたカッパーのコレクションでした。なぜそのとき私に贈ってくれたのか理由は分からないまま、彼女は3年ほど前に亡くなってしまったので、いま思えば形見ですね。フライパンの裏には、偶然にも私たちが出会った頃──1976年の刻印があるんです。

日常に使うフライパンやお鍋は、軽くてイージーなものがよく思えた時期もあって、これらを使わないでいたときもありました。でも、実際に使ってみると熱伝導がよくて、世界のシェフが銅の鍋を使っているのも納得できます。それと、ものとしての美しさ、と言うのでしょうか。焦げつかないし、焦げついたとしても洗えば取れるし。鑑賞してしまいますね、綺麗で。

私の人生の切り替えのとき──いま、こういうものが残った、というのは面白いですね。受け継ぐもの、ものを大事にするということは、こういった長い時間があってなのだと思います。

インタビュー・文 編集部

小池一子(こいけ かづこ)

クリエイティブ・ディレクター/十和田市現代美術館館長。

早稲田大学文学部卒業。70年代よりパルコや西友など、西武セゾングループのコピーライティングを多数手がけた。1980年には「無印良品」の創設に参画。以来、アドバイザリーボードを務める。日本初のオルタナティブ・スペース「佐賀町エキジビット・スペース」(〜2000年)を創設し、大竹伸朗、森村泰昌、杉本博司らを国内外に送りだした。その他、展覧会のディレクションも多数手がける。近著に『イッセイさんはどこから来たの?』(HeHe、2017)。