- Top

- Art & Exhibition

- Exhibition

- スペクトラム ―いまを見つめ未来を探す

スペクトラム ―いまを見つめ未来を探す

スパイラル30周年記念事業展覧会

Index

2015年10月に30周年を迎えたスパイラルは、開館30周年を記念し「スペクトラム ーいまを見つめ未来を探す」展を開催しました。

時代の流れを見つめ、アートと向かい合った30年。スパイラルは、「生活とアートの融合」という活動テーマの元、異なるジャンルと捉えられてきたものを掛け合わせることにより、新たな価値を生み出してきました。

「スペクトラム」とは、英語で“連続体”や“領域”、プリズムを介して生じる“色彩の配列”を意味します。光はプリズムにより多彩な色に分離できますが、色と色の間に境界はありません。クリエーションの先端を走る才能たちも、テクノロジーや表現技術の進展により、現代美術、音楽、ダンスなどの既存のありとあらゆるボーダーを超え、国籍も世代も性別も問わず立場を超え、活動領域の連続体の上を自由に動き回り表現を追究しています。

本展では、現代の窮屈な日常や、時代の閉塞感に立ち向かい、表現領域にとらわれることなく、多様な文化、思想、表現を吸収しながら新しい価値を提示する、栗林隆、榊原澄人、髙橋匡太、毛利悠子の作品を展示しました。

会期中には、出展作家のトークをはじめ、年齢、性別、国籍、障害の有無などを超え、多様な人々が協働でパフォーマンスを完成させる作品など、様々な関連イベントを開催しました。

■展覧会について■

金澤韻(かなざわ・こだま/本展コキュレーター)

この展覧会は、4人の参加作家と、それぞれが現在感じていることや芸術上のミッションを話し合うところから始め、互いに考えを深めながら作り上げていったものです。作家たちのユニークな視点と表現方法から、都市の目に見えないシステムや、その中をめぐるエネルギー、あるいは複雑さとその渦中を生きていく人間といったキーワードが見えてきます。工業製品、社会、リソースが人間の心や体と切れ目無く接続された今の状況を直に見つめ、私たちの来し方行く末を思うとき、これまでのカテゴリーは溶解し、ものごとを考えるための新しい地平が浮上します。私にとってスペクトラムとは、この日常の感覚を超越していくインスピレーションそのものであると感じています。

開催概要

スペクトラム ―いまを見つめ未来を探す

会期

2015年9月26日(土)ー10月18日(日)11:00 ー 20:00

会場

スパイラルガーデン(スパイラル 1F)

〒107-0062 東京都港区南青山5-6-23入場料

無料

主催

株式会社ワコールアートセンター

企画制作

スパイラル

コキュレーター

金澤韻

コミュニケーションディレクター

細川麻沙美

会場構成

土井伸朗(スープ・デザイン)

技術協力

金築浩史

協力

株式会社トベ商事、有限会社藤山商店、カラーキネティクス・ジャパン株式会社、一般社団法人日本流行色協会、株式会社中川ケミカル、HIGURE 17-15 cas

お問い合わせ

03-3498-1171

出展作品

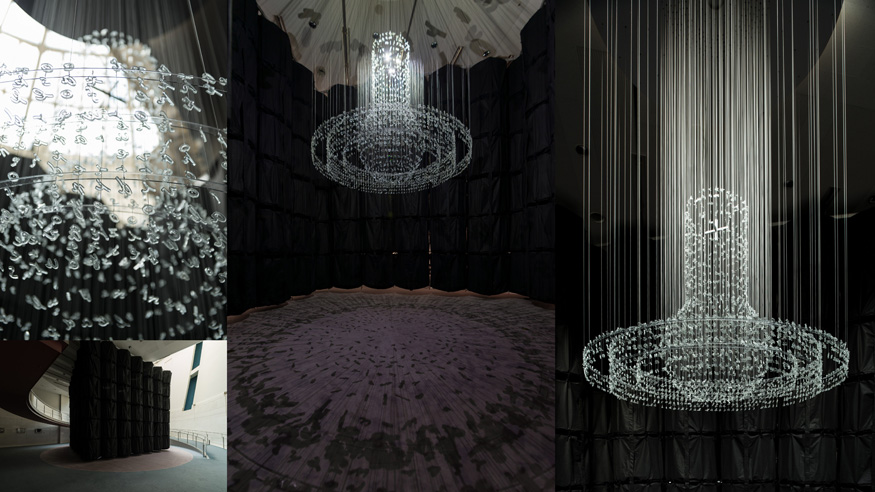

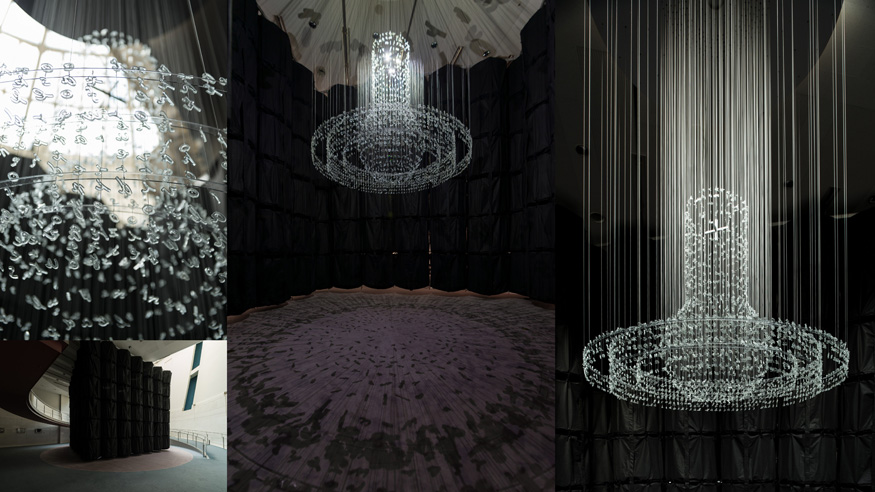

黒いフレコンバッグの社で、見えないものと向き合う。

栗林隆は、原子力事故により出現した、フレコンパッグが積み上げられた光景からこの作品を着想しました。半減期が30年以上という放射性物質を含んだ土を扱うにも関わらず、3年程度しかもたない素材でできたパッ グを使っている状況、そしてその圧倒的な物量に衝撃を受け、栗林は人間存在を深く見つめ直すことになります。これまでとは異なる着想から生み出されたこのインス夕レーシヨ ンは、昔から複数の宗教がたえず主題の一つとしてきた、見えるものと見えないものについての、栗林によるひとつの応答です。

見る者を威圧するフレコンバッグの立方体は、イスラム教の力アバ神殿のような、崇高で触れ難いものを内包した建築物を思い起こさせるでしょう。その黒い壁にブロックされるように、中にあるものは姿を隠されています。私たちはそれを見たい欲望にかられ、一部壁が開かれた場所から覗き見ることになり、そこに光を放つガラス文字のシャンデリアを発見するでしょう。実はその文字はアインシュタインがルーズベル卜に送った、原爆の開発許可を求める手紙の文章です。しかし鏡文字になっているためよく読めません ―私たちがそこに語られている言葉を読むには振り返って影を読まなくてはならないのです。

目に見えないもの、見い出されたもの、隠されたもの、そして私たちの見ることに対する欲望と、見たくないものに対する忌避が生み出す渦の中で、この作品は引力の中心に生成 する虚空のように、厳然とたたずんでいます。あらゆる対立のどちらの極にも振れない強さを、私たちに知らしめるように。

栗林隆 《Vortex》(2015)

作品撮影:表 信匡 作品解説:金澤韻

栗林隆 / Takashi Kuribayashi

1968 年長崎出身。1993年武蔵野美術大学卒業後、渡独。デュッセルドルフ クンスト アカデミーを2002年に卒業、2013年よりインドネシア・ジョグジャカルタ在住。個展として、「Water >|< Wasser展」(十和田市現代美術館、2012年)、「テレスホールド展」(バンドン、インドネシア2013年)、「リバース展」(上海ギャラリー オブアート、中国 2013年)。また、「ネイチャーセンス展」(森美術館、東京 2010年)、「中房総国際芸術祭いちはらアート×ミックス」(市原、千葉2014年)、「札幌国際芸術祭2014」(芸術の森美術館、札幌、2014年)、「イマジナリウム展」(シンガポールアートミュージアム、シンガポール2015年)など多数の展覧会にも参加。

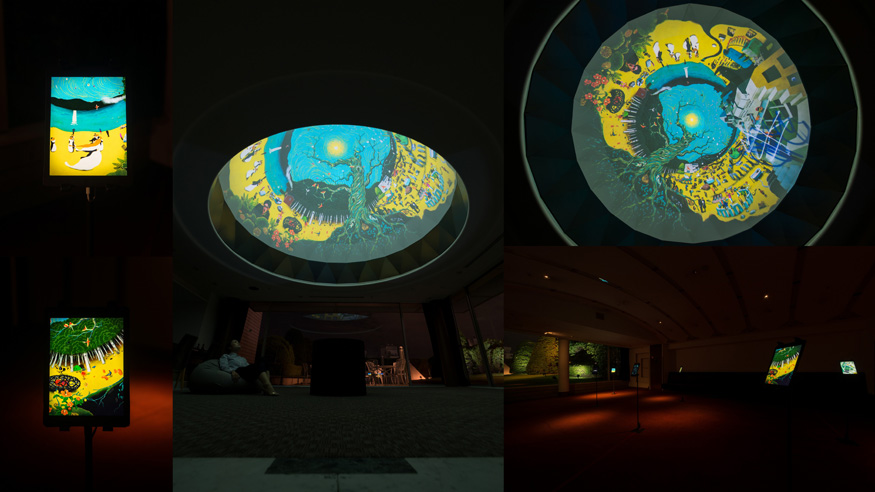

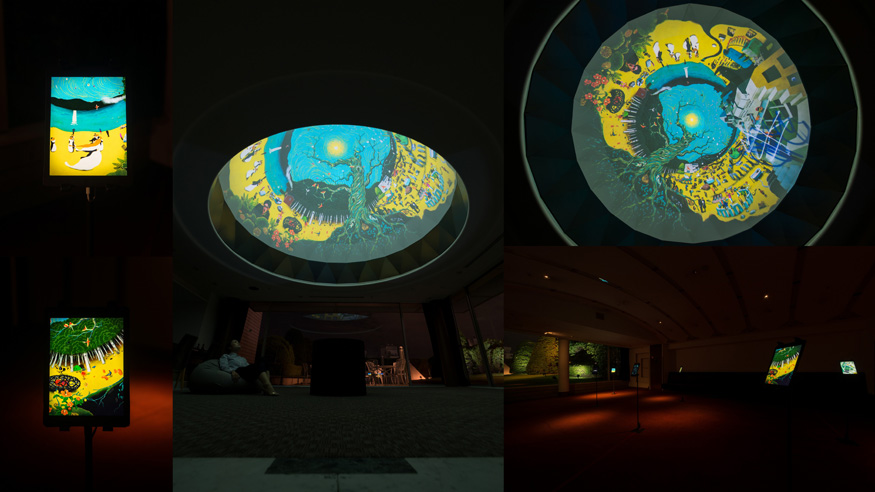

大きな世界の中の、無数の私たちのあり方を思わせる、天球のスクリーン。

都市の向こうにはみ出した巨人の死体、下を向いて一列に歩く灰色の人々、大きなロを開いてホームに入ってくる電車、本を読む脳に鞭をあてる人。悪い夢のような光景が次々と繰り広げられるは、あらゆることが起こりうる大きな世界の中の、無数の私たちのありようを思わせます。

榊原澄人は心象風景を画面に点在する多数の人物像で表現する作品で知られます。今回の作品で彼は自身の頭の中にある狂気的なビジョンを、頭蓋のメ夕ファ一である天球状のスクリーンの上にアニメ一ジョンとして映し出します。部分部分の動きを作ってから一つにつなげるのではなく、すべてのディテイルを一枚の絵に描き出すという途方も無い方法で、様々な事象が同時多発的に発生し、循環していくさまを表現しました。

12秒で一巡する各所の動きは奇跡のように別の動きに連結し、分断されたと思うと少し離れたところで再生していきます。例えば、生気を吸いこんだ木は天へと伸び上がり、そのエネルギーは花を咲かせながら大気と混ざり、矩形の影を形成した後、ビルとなって顕われます。ビル群はベル卜コンべヤ一のようにうごめき、高速道路を流れ続ける車や屠殺場から運ばれる肉、エスカレーターに乗る人々の動きと連動していきます。一方で木や自然のエネルギーは、弧を描いて飛び続ける鳥達、病院から飛び出す人魂、飛び跳ねる妖怪たちと共鳴しています。すべてのものがつながり、影響し合う円形の世界観は、私たちが抱きがちな線状の人生観をとびこえ、生死の概念をも包括する社会的な生態系を示しているのです。

榊原澄人 《Solitarium》(2015)

作品撮影:表 信匡 作品解説:金澤韻

榊原澄人 / Sumito Sakakibara

北海道十勝生まれ。長野県飯綱山在住。1996年渡英後、2003年RCA英国王立美術大学院アニメーション科修士課程修了。平成17年度文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞他受賞歴多数。「Domani明日展」(新国立美術館、2013年)「Incidental Affairs」(サントリーミュージアム、2009年)等に参加。主な作品に「É IN MOTION」シリーズ2013年、「FLOW」2004年、「牧場の子」(漫画)2012年、「神谷通信」2012年、等がある。現在、実写映像作品『RAPOLLO』の制作を進めている。

30年の流行色のスペクトラムで、いつかの気分を思い出す小さな旅へ。

様々な色に染められた空間の中、点在する小さなスクリーンには、今あなたが見ている場所が映し出されています。しかしそこには現実の風景にはいない人物が、花びらをまきながら階段を上り下りしています。これはいつの光景でしょうか一過去、それとも未来? この空間の色は日本流行色協会(JAFCA)による過去30年間の流行色を基にしたものです。流行色は非常に繊細にその時々の人々の気分を反映しています。例えばスパイラルができた1985年頃の代表的な流行色はモノトーンとビビッドカラ一を基調とする、黒、 赤、オレンジ、フューシャピンクなどだったそうで、経済が活況を呈し、DCブランドが ブームとなったゴージャスな気分を思い起 こさせます。バブル崩壊、地下鉄サリン事件 など不安の募る出来事があり、環境問題が取り沙汰された1990年代前半には、地球の青 を想像させるネイビーブルーやライトブル一、ナチュラルカラーが流行色になり、それは自然への回帰を連想させます。また東北 大震災の起こった2011年にはパンプキンイエロ一、オレンジ、スキンカラーなどグラデ一ジョンを作る色調が設定され、つながりや変化のイメージをもたらしました。

時代とともに過ぎ去っていく私たちの気分は、かつて確かにそこに存在したものです。 髙橋匡太が満たす色彩の空間は、私たちがいた過去のある時点へ私たちを連れ戻します。スクリーンに映し出された人物は時空間を旅する私たち自身のメタファ一です。その人物は花びらをまき、過ぎ去った出来事を心の奥底で追想するとともに、いまこの瞬間を祝福しているのです。

髙橋匡太 《いつかみる夢「散華」》(2015)

作品撮影:表 信匡 作品解説:金澤韻

髙橋匡太 / Kyota Takahashi

1970年京都生まれ。1995年京都市芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。光や映像によるパブリックプロジェクション、インスタレーション、パフォーマンス公演等の活動を行なう。京都・二条城、十和田市現代美術館など大規模な建築物のライティングプロジェクトは、ダイナミックで造形的な映像と光の作品を創り出す。多くの人とともに作る「ひかりの実」など大規模な参加型アートプロジェクトも数多く手がける。1995年キリンコンテンポラリーアワード’95最優秀作品賞、2005年京都府美術工芸新鋭選抜展2005最優秀賞、五島記念文化賞美術新人賞、グッドデザインアワード2005(環境デザイン部門)、2008年京都府文化賞奨励賞、2010年京都市芸術新人賞など受賞多数。

街路灯の鯨が泳ぎ、島々がチカチカと交信する海から、豊かな世界が立ち上がる。

ここにある古い街路灯は、LED照明への切り替えによりお払い箱となったもので、つい最近まで東京で使われていたものです。それぞれの過ごした長い年月を物語る、無数の小さな傷や変色があるその大きな体は、まるで鯨か、太古の首長竜の標本をほうふつとさせます。地中に埋め込まれて普段は見えないケーブルが、私たちの目の近く、水平に吊るされた根元から伸び、展示台の空き缶キューブと接するたびに、街路灯はつかの間、蘇ったかのように光るのです。

隣には彫刻にしつらえられたミニチュアの街路灯が、同じ構造によって光るようになっています。モールス信号のように光を出すこの彫刻群を、毛利は島々の連なる地形、多島海(アーキベラゴ)になぞらえました。古代ギリシャ文化をはぐくんだ地中海の島々のように、互いに異なる社会を形成しつつも、交流し連帯する独特の調和がそこにあります。

毛利は世界を形成するインフラやシステムに関心を持つ作家で、素材や回路の交換によって普段は隠されているその存在を明るみに出します。今回使われた空き缶はスパイラルカフェから提供されたもので、廃棄される工業製品の象徴でもありますが、作品の中では電気を伝えるトリガーにもなっています。空き缶が素材になり、エネルギーを媒介し、街路灯の光が生命や信号のように見えるとき、廃材の再利用といった素材の循環だけでなく、イメージの循環が起こっていることに気づくでしよう。大きな鯨が泳ぎ、島々がチカチカと交信する海から、物質的にも精神的にも、尽きせぬリソースの宝庫としての世界が立ち上がってきます。

毛利悠子 《アーバン・マイニング:多島海》(2015)

作品撮影:表 信匡 作品解説:金澤韻

毛利悠子 / Yuko Mohri

1980年神奈川県生まれ。日用品と機械とを再構成した立体物を環境に寄り添わせ、磁力や重力、光など、目に見えない力を感じ取るインスタレーション作品を制作する。近年の主な展覧会に「ヨコハマトリエンナーレ2014」(横浜美術館、横浜2014年)、「札幌国際芸術祭2014」(清華亭/チ・カ・ホ、札幌2014年)、「Unseen Existence」(Hong Kong Arts Centre、香港2014年)、「おろち」(waitingroom、東京2013年)など国内外多数。2015年春よりエイジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)の招聘でニューヨークに滞在。

■「スペクトラム」展 関連イベント■

▶オープニングイベント

出展作家によるトークショー、髙橋匡太作品点灯式

登壇:栗林隆、榊原澄人、高橋匡太、毛利悠子、

金澤韻(本展コキュレーター)、大田佳栄(スパイラルキュレーター)

日時:2015年9月26日(土)トーク16:00〜、点灯式18:00〜

会場:スパイラルガーデン(スパイラル1F)

▶詩の公開制作/朗読ツアー

4人の現代詩人が、会場内で作品と対峙しながら「詩」の公開制作を行ないました。

詩人:谷川俊太郎、カニエ・ナハ、三角みづ紀、大崎清夏(順不同)

日時:2015年9月29日(火)【公開制作】15:00~、【朗読ツアー】19:00~

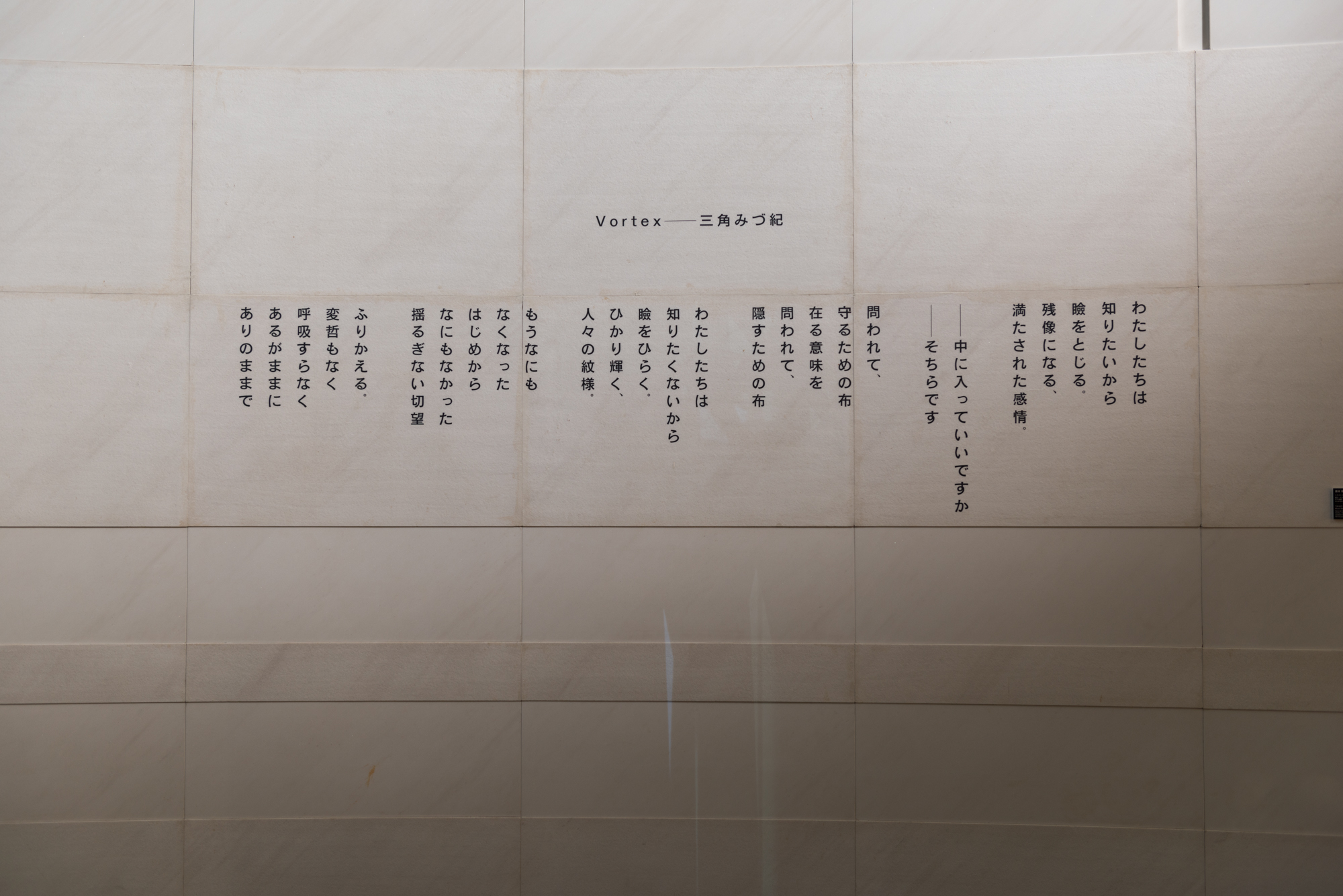

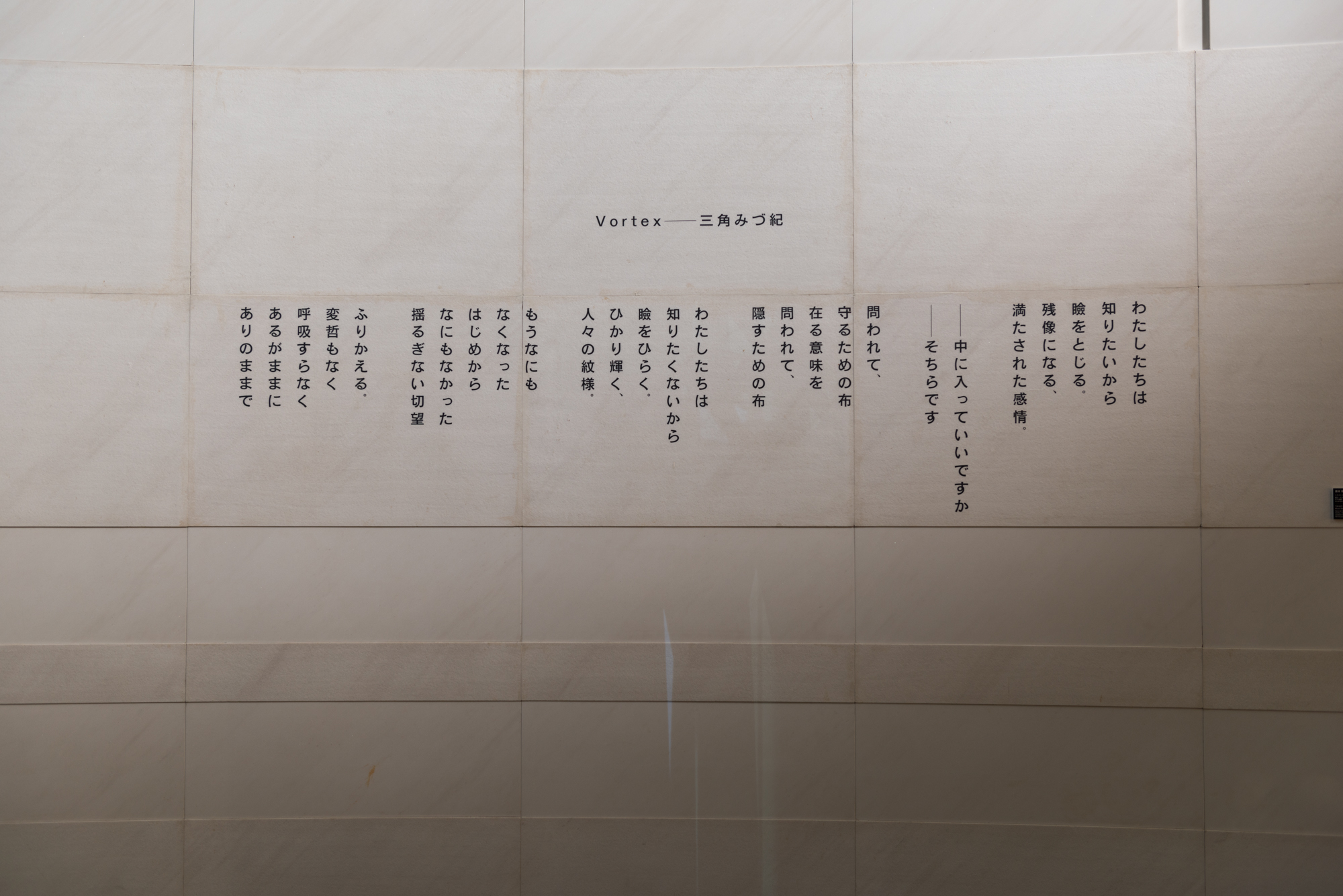

▷三角みづ紀 ― 栗林作品への詩

「Vortex — 三角みづ紀」

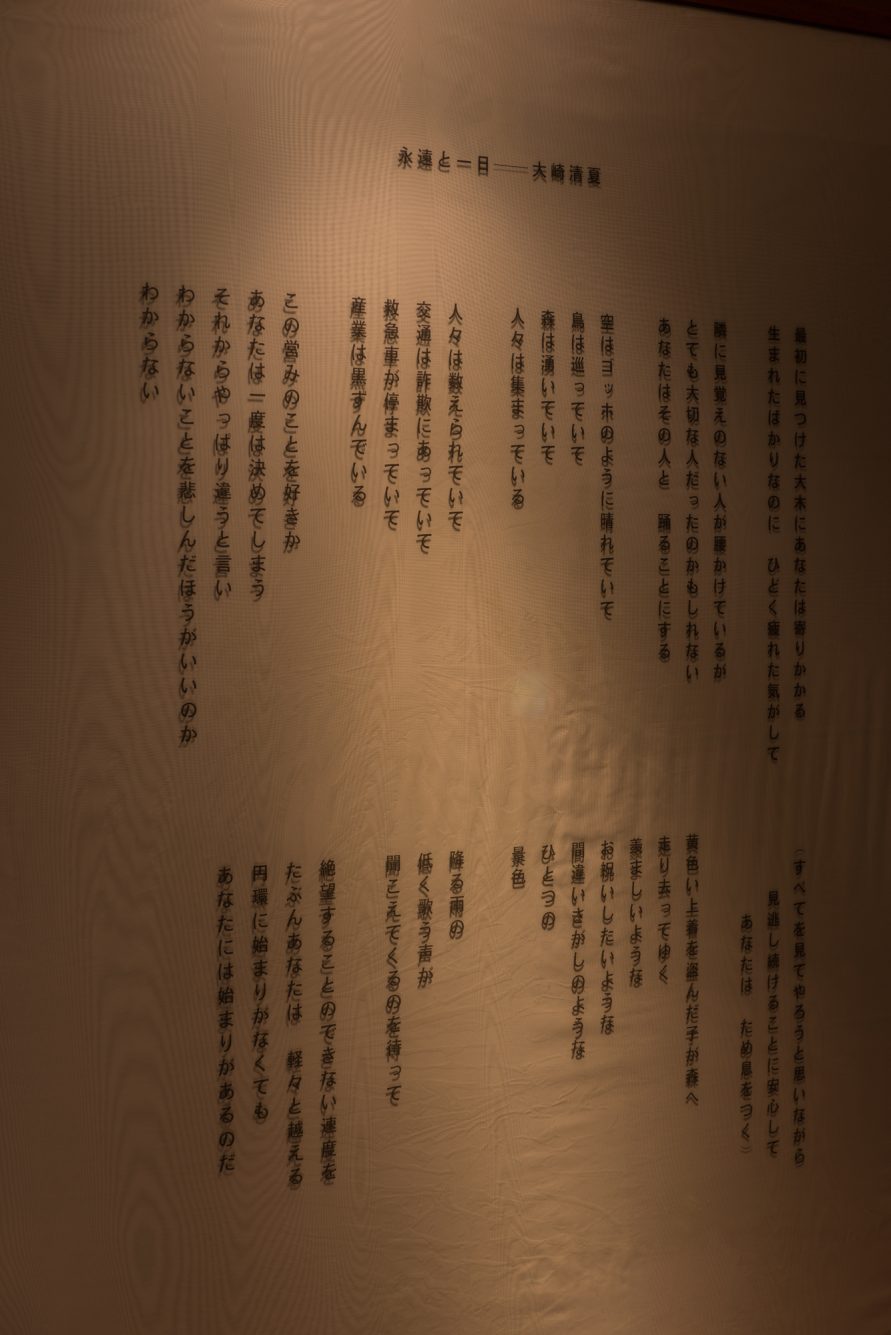

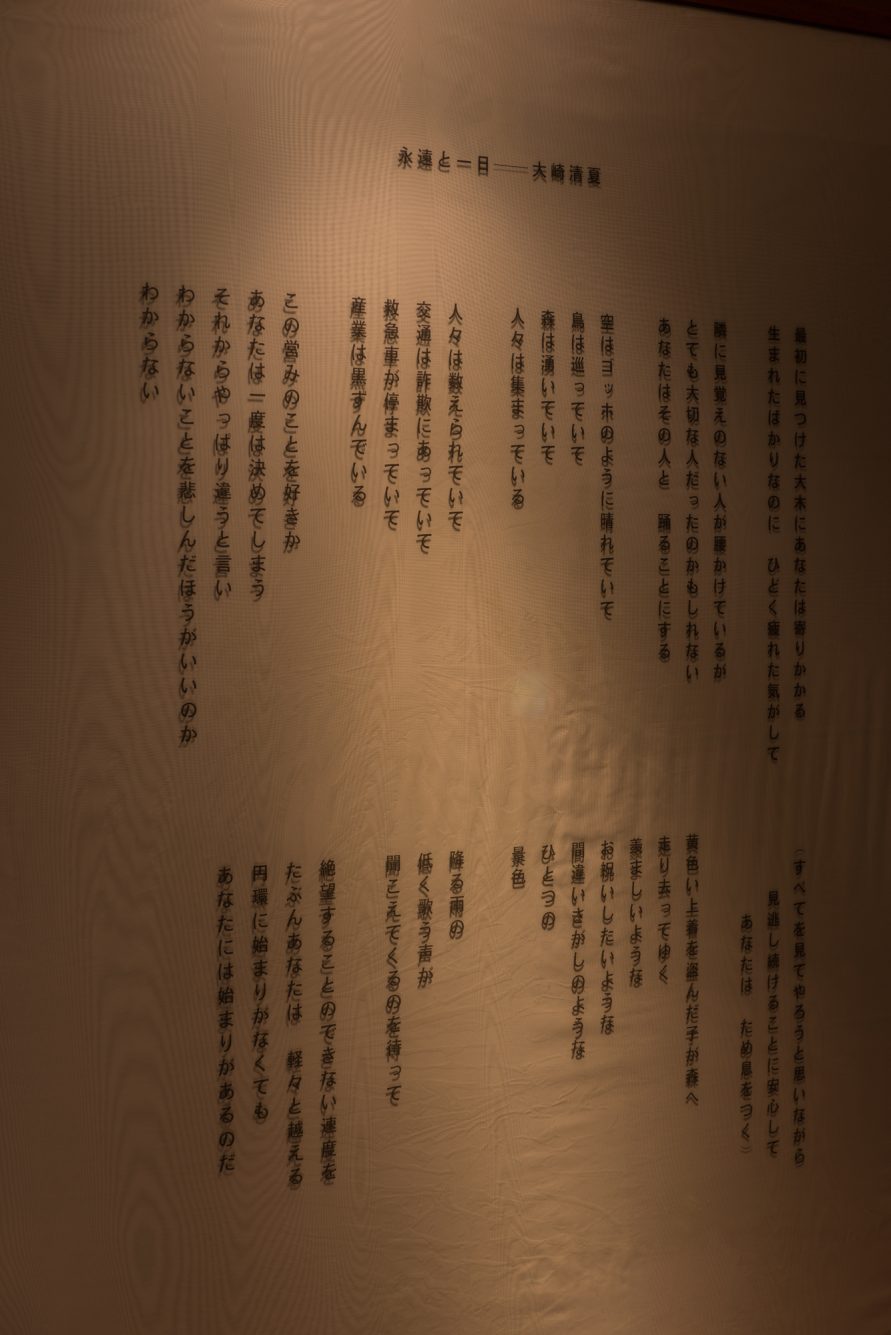

▷大崎清夏 ― 榊原作品への詩

「永遠と一日 ― 大崎清夏」

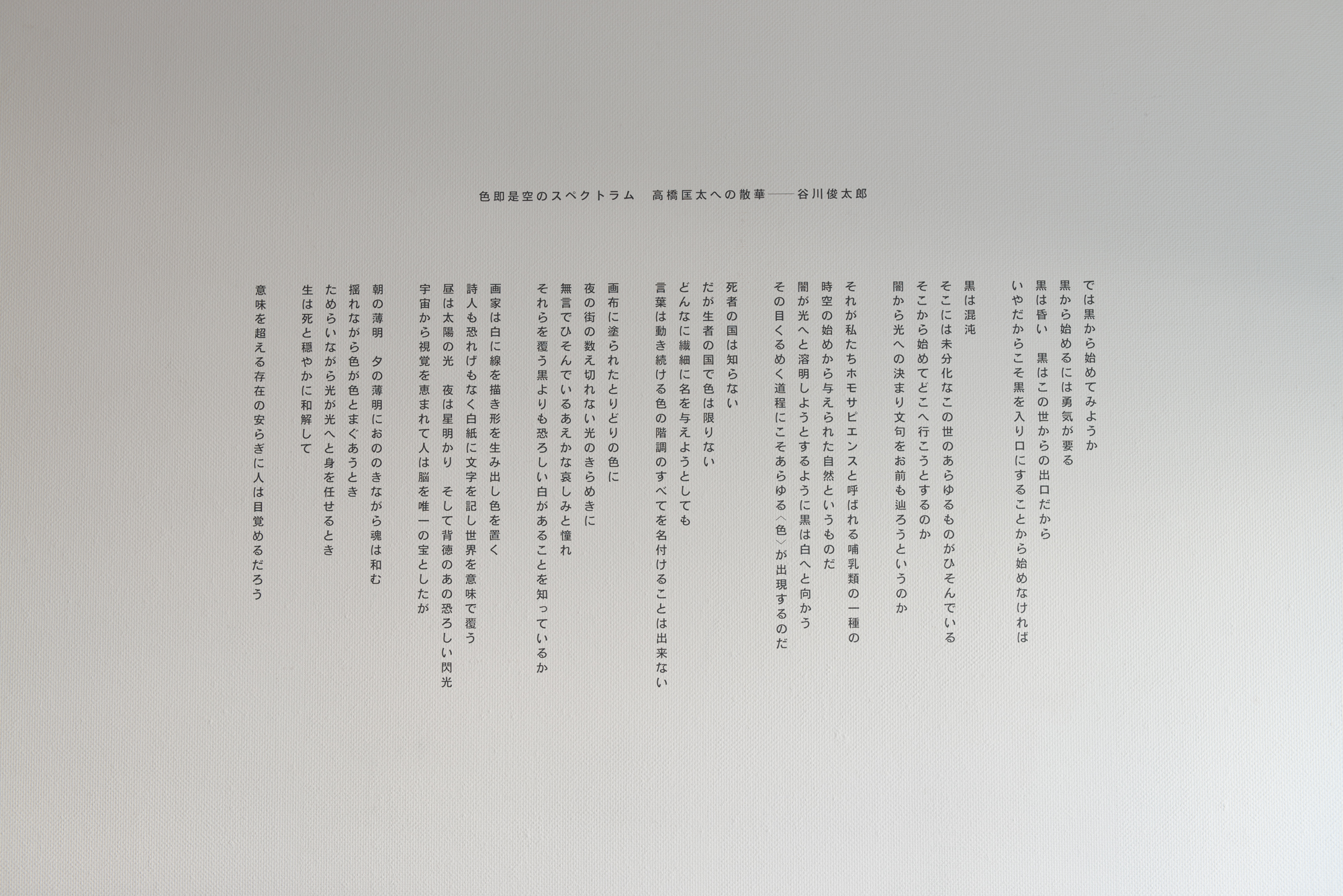

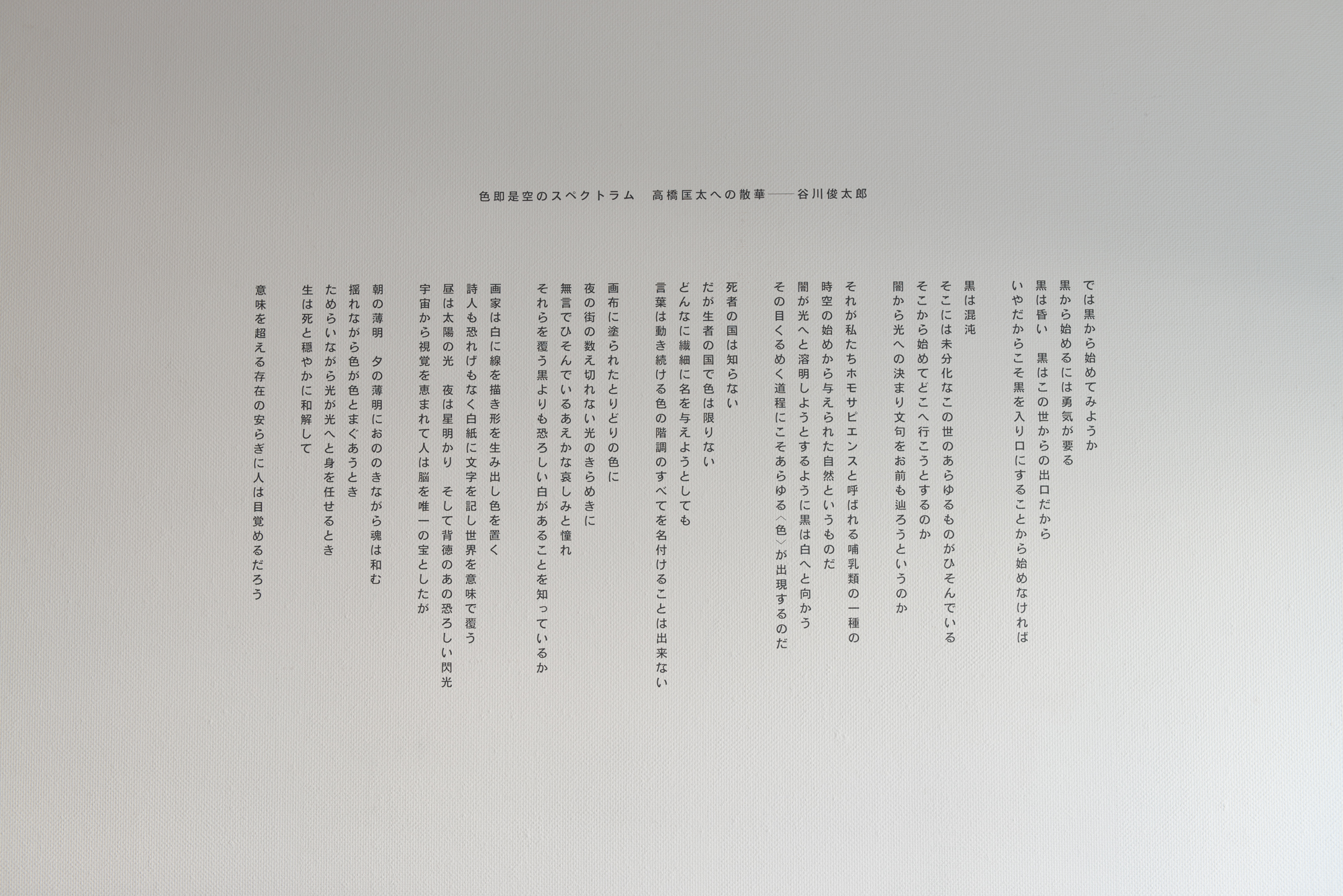

▷谷川俊太郎 ― 髙橋作品への詩

「色即是空のスペクトラム 髙橋匡太への散華 ― 谷川俊太郎」

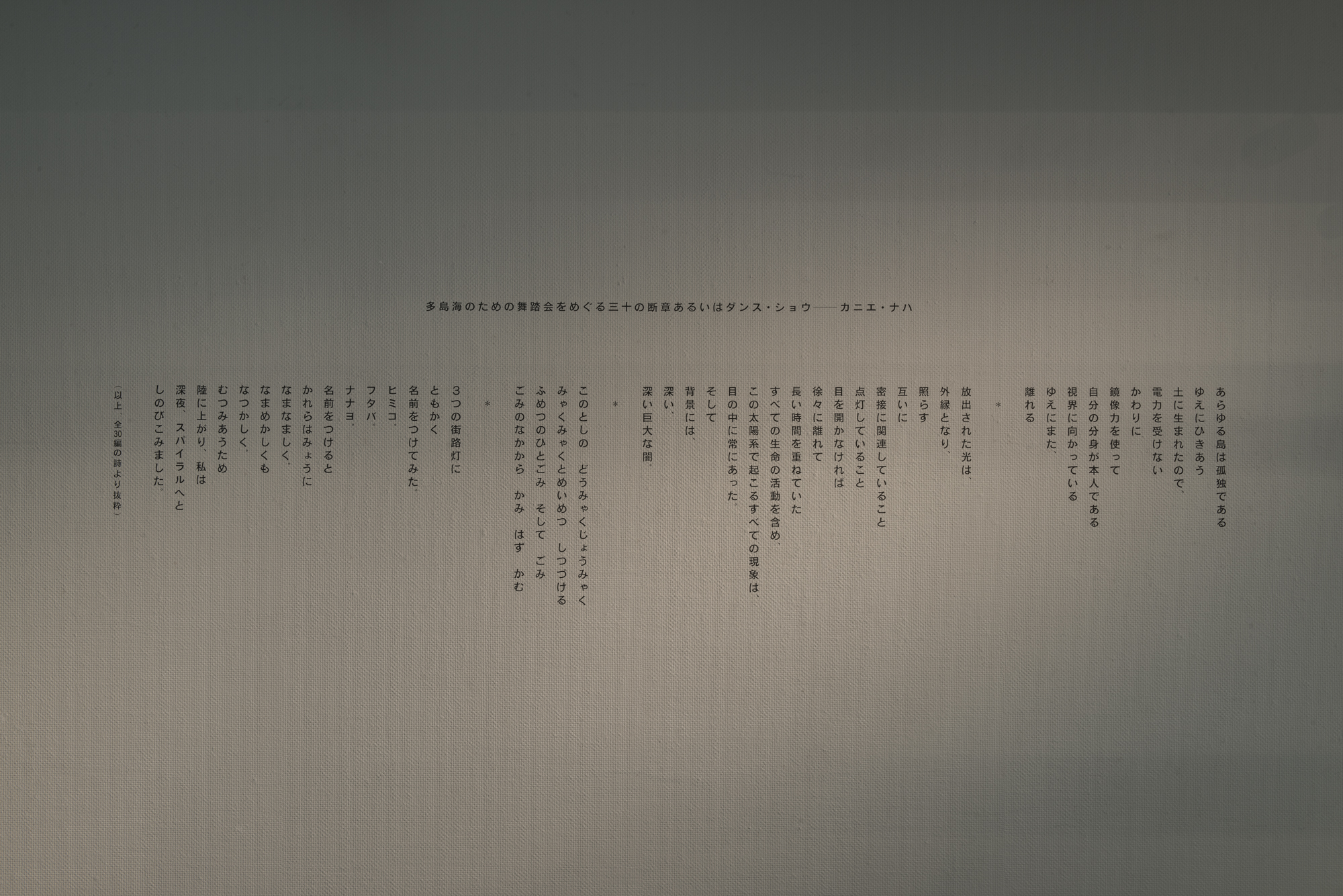

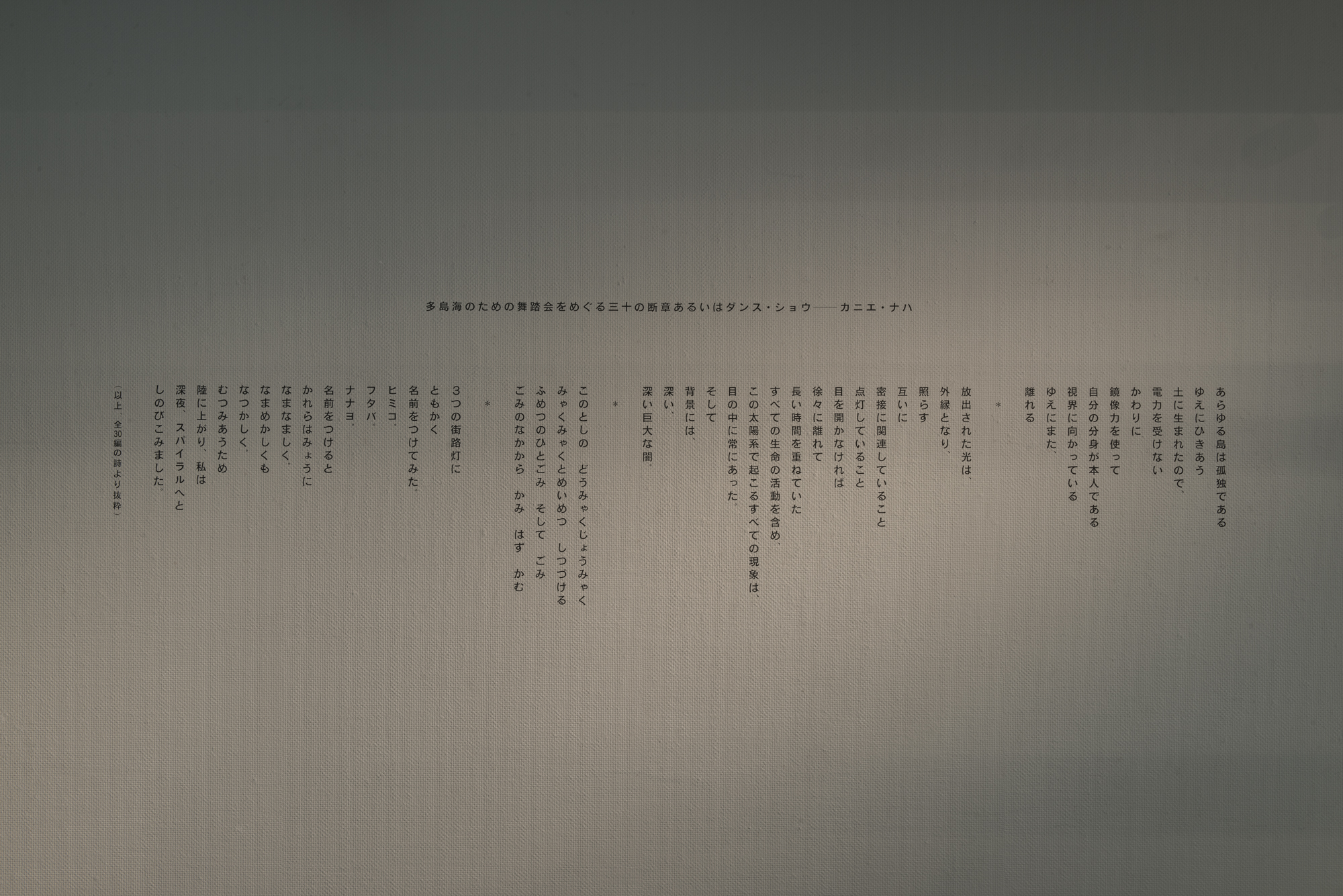

▷カニエ・ナハ ― 毛利作品への詩

「多島海のための舞踏会をめぐる三十の断章あるいはダンス・ショウ ― カニエ・ナハ」

撮影:表 信匡

撮影:表 信匡

撮影:表 信匡

撮影:表 信匡

▶視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ

※対象:視覚に障害をお持ちの方および一般の方

「みえる」「みえない」にかかわらず、多様な背景を持つ人が集まり、 言葉を交わしながら一緒に美術鑑賞をするワークショップです。

日時:10月3日(土)12:00pm、2:00pm(各回1時間)/参加費500円、要申込

会場:スパイラルガーデン(スパイラル1F)、スパイラル5F

各回定員:7名

協力:視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ

▶「赤ちゃんとめぐる美術鑑賞ワークショップ/はじめてのげんだいびじゅつ」

※対象:3〜12ヶ月の乳児と保護者/参加人数:10組

▶「こどもとめぐる鑑賞ワークショップ/見る、感じるスペクトラム展」

※対象:6〜12歳のお子様/参加人数:10名

10月10日(土)11:30amー12:30pm/参加無料、要申込

集合場所:スパイラル5F

ナビゲーター:杉浦幸子(武蔵野美術大学教授)、細川麻沙美(本展コミュニケーションディレクター)

▶ギャラリートーク

日時:10月10日(土)15:30ー16:30

会場:スパイラルガーデン(スパイラル1F)

ナビゲーター:細川麻沙美(本展コミュニケーションディレクター)

参加人数:15名

▶アーティストトーク 栗林隆(アーティスト)×箭内道彦(クリエイティブディレクター)

日時:10月12日(月・祝)19:30ー21:00

会場:スパイラルカフェ(スパイラル1F)

参加人数:80名

▶アーティストトーク 榊原澄人(アーティスト)×タナカカツキ(マンガ家)

日時:10月18日(日)17:00ー18:30

会場:スパイラル5F

参加人数:50名

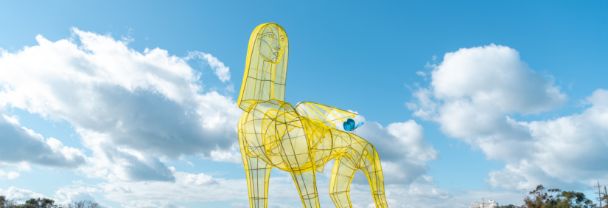

■ SLOW MOVEMENT – The Eternal Symphony –

総合演出:栗栖良依(SLOW LABEL)

参加アーティスト:井上唯、金井ケイスケ、武田久美子、坂東美佳、三角みづ紀、

望月茂徳(立命館大学)、森田かずよ、ルフトツーク 他

日時:2015年10月3日(土)

会場:スパイラルエントランス他、近隣の屋外特設会場を巡回予定

主催:スロームーブメント実行委員会

協力:ヤマハ株式会社、ヤマハ発動機株式会社、ラック産業株式会社

助成:アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)

The English on this site is automatically translated.