#6

#6

広辞苑には無数の言葉が溢れている。その中には、誰しもが抱える情けない過去や恥ずかしい思い出が蘇る言葉が沢山閉じ込められている。私はそんな言葉たちを探して切り絵を施し、過去の自分と向き合っている。消し去りたかった記憶も、大人になってから友人に話すことで「切ないねー」と笑ってもらえる。そこでようやく当時の私は救われるのだ。皆様にも、この作品達のように切なく笑って読んでいただけたら嬉しく思う。

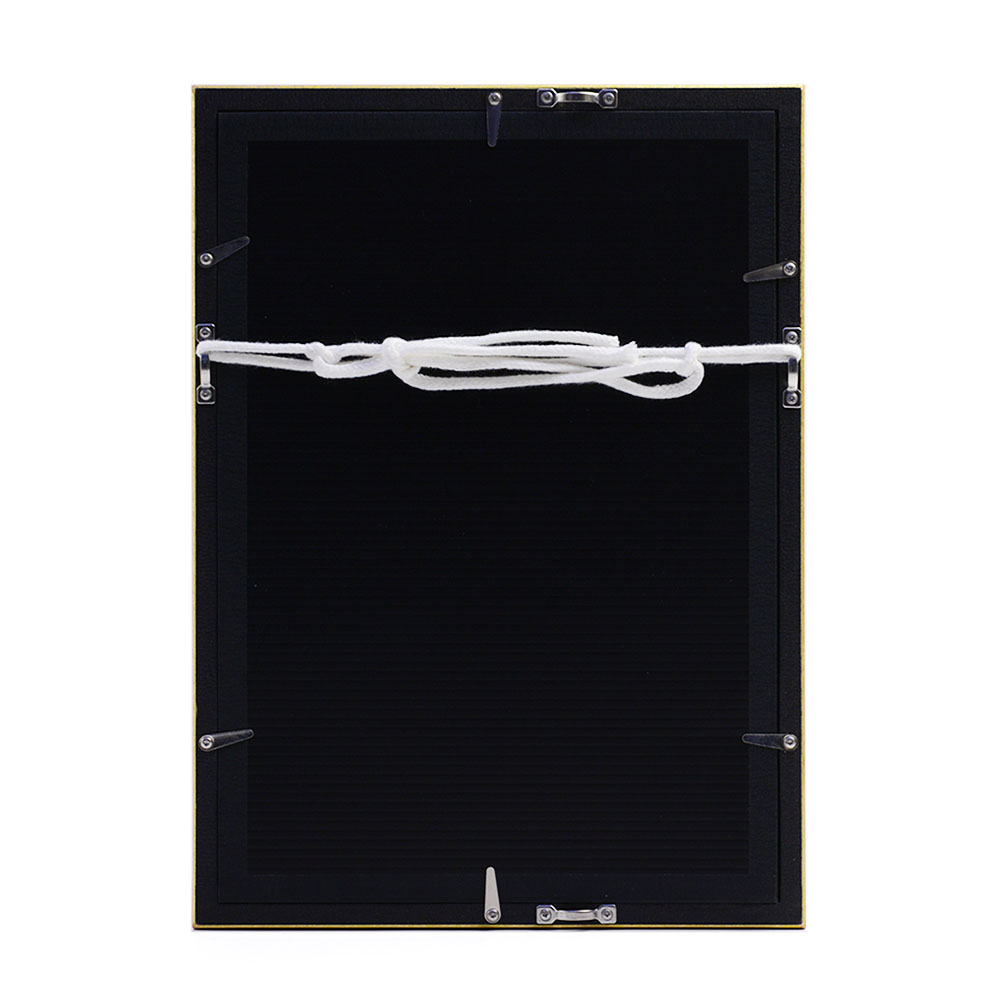

《アルバイト》

切り絵作家になると決心した私は、生活費を稼ぐため西麻布にある地下倉庫のアルバイトを始めた。28歳の頃である。大学の友人達が、責任ある仕事を任され、働くことが楽しいと話す中、週5でバイトしている自分が情けなくて虚しくて、鬱屈とした毎日を送っていた。

「バイト中の私は本当の私ではない」と自分に言い聞かせ、毎日、バイト帰りに近くの喫茶店に入っては閉店するまで切り絵をした。だから時々入る切り絵の仕事が嬉しくて嬉しくて、やたらSNSで「これから打ち合わせ」とアピールした。

ある日、いつものようにバイトを終え、喫茶店まで歩いていると、前から派手でお洒落な人が歩いて来るのが見えた。大学の友人だった。彼女がスタイリストとして活躍していることは風の噂で知っていた。いや違う、私が彼女の名前をこっそり検索して調べたから知っていたのだ。彼女は丈の長いシャツをなびかせ、大きなカバンを持つアシスタントらしき女性を従え、颯爽と歩いて来た。彼女の表情からはキラキラとした自信が満ち溢れていた。片や、スッピンボサボサで、適当な服を着た私。

瞬時に「会いたくない」と思ったが、そこは1本道。電柱以外何も無かった。私は慌てて1番近い電柱の影に隠れた。ただ万が一、気付かれても言い訳出来るように、携帯を耳に当て、電話に夢中でこんな所に挟まってしまったというフリをした。電柱の裏側は犬のオシッコの匂いがした。

幸い、彼女は私なんかに目もくれず、アシスタントと次の現場の段取りを話しながら通り過ぎていった。電柱から顔を出した私は情けなくて少し笑った。「……切り絵しよ」。だけどすぐ喫茶店に入る気にはなれなかった。

気付けば2駅分歩いていた。

細かな下書きをしないでフリーハンドで切り絵を制作。レシートや書籍に印字された言葉を残しながら形を切り抜いたり、写真を切り抜くことで、媒体のもつ意味と切り抜かれた形を関連づける独自のスタイルで活躍する。近年ではCDジャケットデザインやTVCM、WEBCM、ミュージックビデオ、店内装飾など、切り絵を通して活躍の幅を広げている。SICF20グランプリ(2019年)。